PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CPV TRIENNIO 2019-2021

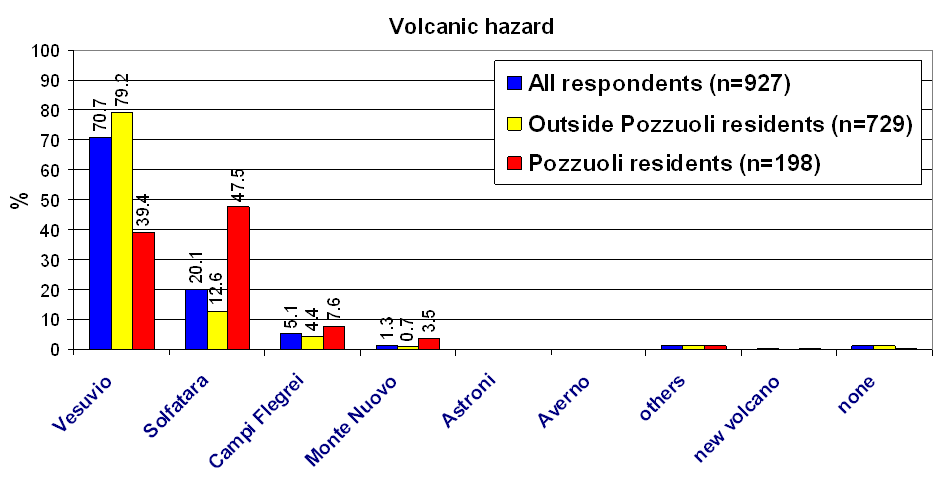

Diagramma dei risultati di un primo studio sulla percezione del rischio vulcanico ai Campi Flegrei (da Ricci et al., 2013). Il 70% delle persone che hanno partecipato al questionario ha indicato il Vesuvio come il vulcano attivo potenzialmente più pericoloso per il loro territorio, mentre solo il 20% ha indicato la Solfatara e il 5% i Campi Flegrei. L’analisi dei dati registrati a Pozzuoli (in rosso) evidenzia una controtendenza rispetto al dato complessivo, con quasi il 59% di persone che indica la Solfatara (47,5%), i Campi Flegrei (7,6%) e Monte Nuovo (3,5%) come aree vulcaniche potenzialmente pericolose per il loro territorio. Questo risultato si spiega alla luce delle due importanti crisi bradisismiche che hanno profondamente coinvolto la città di Pozzuoli negli anni ’70 e ’80.

Diagramma dei risultati di un primo studio sulla percezione del rischio vulcanico ai Campi Flegrei (da Ricci et al., 2013). Il 70% delle persone che hanno partecipato al questionario ha indicato il Vesuvio come il vulcano attivo potenzialmente più pericoloso per il loro territorio, mentre solo il 20% ha indicato la Solfatara e il 5% i Campi Flegrei. L’analisi dei dati registrati a Pozzuoli (in rosso) evidenzia una controtendenza rispetto al dato complessivo, con quasi il 59% di persone che indica la Solfatara (47,5%), i Campi Flegrei (7,6%) e Monte Nuovo (3,5%) come aree vulcaniche potenzialmente pericolose per il loro territorio. Questo risultato si spiega alla luce delle due importanti crisi bradisismiche che hanno profondamente coinvolto la città di Pozzuoli negli anni ’70 e ’80.

Ricercatori della Sezione INGV di Palermo al lavoro lungo il bordo del cratere di La Fossa sull’isola di Vulcano (foto di G. Capasso)

Nel triennio 2019-2021 l’attività del CPV si focalizzerà sui temi definiti dalla Convenzione B2 DPC-INGV 2012-2021 ed in particolare affronterà i seguenti studi e obiettivi:

Per il Vesuvio

• Mappe di pericolosità probabilistiche per fenomeni di alluvionamento e flussi di fango in caso di eruzione

Per i Campi Flegrei:

• Realizzazione di un sistema di monitoraggio in tempo reale delle deformazioni del suolo dell'area vulcanica napoletana (Campi Flegrei, Vesuvio ed Ischia) tramite misure GNSS ad alta frequenza (HR-GNSS) e sviluppo di modelli statistici e numerici per la mappatura della probabilità eruttiva a breve termine della caldera

• Sviluppo di tecniche di monitoraggio per la valutazione della pericolosità da eventi freatici nell'area idrotermale di Solfatara-Pisciarelli

• Monitoraggio geofisico 4D del sistema Solfatara-Pisciarelli

• Determinazione del flusso di calore tramite termocamera mobile, drone e satellite

• Valutazione della percezione del rischio vulcanico (figura 1)

Per lschia

• Valutazione della pericolosità sismica indotta da eventi locali ad Ischia

• Implementazione di una rete di stazioni di misura in continuo della temperatura delle acque sotterranee e del suolo sull’isola di Ischia

• Prodotti propedeutici alla definizione degli scenari attesi in caso di ripresa dell’attività eruttiva ad Ischia

Per l’Etna:

• Stima quantitativa e modellazione della dipendenza statistica di sismicità ed eruzioni all’Etna, sulla base dei dati storici, con particolare attenzione al possibile legame tra terremoti maggiori ed eruzioni laterali

• Sviluppo di nuovi moduli basati su tecniche di Deep Learning e modellistica di sorgenti vulcaniche da integrare alla piattaforma di Early-Warning Etnea

• Caratterizzazione di sorgenti sismiche in near real-time: applicazione al monitoraggio delle aree vulcaniche siciliane

• Ottimizzazione dell’acquisizione dei segnali ad alta precisione degli strainmeter installati in pozzo sull’Etna e trasferimento del dato in Sala Operativa OE per finalità di sorveglianza e implementazione all’interno del sistema iASPE

• Realizzazione del sistema TRUST - Etna eruption assistant: un modulo pre-operativo di warning in tempo reale per eruzioni all’Etna.

• Quantificazione in tempo reale dell'attività eruttiva dell'Etna da analisi di immagini della rete fissa di telecamere termiche e validazione con dati satellitari

Per le Isole Eolie:

• Database di simulazioni numeriche e mappe di invasione alle Isole Eolie e al Tirreno meridionale per onde di tsunami generate da frane subaeree e sottomarine lungo la Sciara del Fuoco (Stromboli)

• Messa a punto di un sistema per early warning da gas hazard a Vulcano (foto 2)

Per i Colli Albani

• Valutazione della pericolosità per rilascio di gas e formazione di lahar(s) dal Lago Albano

Foto 1 - Diagramma dei risultati di un primo studio sulla percezione del rischio vulcanico ai Campi Flegrei (da Ricci et al., 2013). Il 70% delle persone che hanno partecipato al questionario ha indicato il Vesuvio come il vulcano attivo potenzialmente più pericoloso per il loro territorio, mentre solo il 20% ha indicato la Solfatara e il 5% i Campi Flegrei. L’analisi dei dati registrati a Pozzuoli (in rosso) evidenzia una controtendenza rispetto al dato complessivo, con quasi il 59% di persone che indica la Solfatara (47,5%), i Campi Flegrei (7,6%) e Monte Nuovo (3,5%) come aree vulcaniche potenzialmente pericolose per il loro territorio. Questo risultato si spiega alla luce delle due importanti crisi bradisismiche che hanno profondamente coinvolto la città di Pozzuoli negli anni ’70 e ’80.

Figura 2 - Ricercatori della Sezione INGV di Palermo al lavoro lungo il bordo del cratere di La Fossa sull’isola di Vulcano (foto di G. Capasso)

LA PERICOLOSITA' VULCANICA

Un flusso piroclastico scorre lungo il versante sudoccidentale del vulcano Merapi (Java, Indonesia) nel maggio del 2006 (Photo by Tom Pfeiffer, Volcano Discovery, Getty Images).

Un flusso piroclastico scorre lungo il versante sudoccidentale del vulcano Merapi (Java, Indonesia) nel maggio del 2006 (Photo by Tom Pfeiffer, Volcano Discovery, Getty Images). Salone di una casa abbandonata nella cittadina di San Miguel Los Lotes, in gran parte sepolto dalla cenere dopo l’eruzione del Volcán de Fuego (Guatemala, giugno 2018 - foto by Daniele Volpe). La foto è arrivata seconda al Photo World Press 2019, nella Categoria "General news, singole".

Salone di una casa abbandonata nella cittadina di San Miguel Los Lotes, in gran parte sepolto dalla cenere dopo l’eruzione del Volcán de Fuego (Guatemala, giugno 2018 - foto by Daniele Volpe). La foto è arrivata seconda al Photo World Press 2019, nella Categoria "General news, singole".Nel linguaggio comune, il termine “pericolosità” indica genericamente la possibilità che qualche accadimento o qualcuno costituisca un pericolo, o provochi un danno.

Tuttavia, quando parliamo di fenomeni naturali, questa parola assume una connotazione precisa: serve ad indicare la probabilità che un certo fenomeno si verifichi, in un dato intervallo temporale e in un determinato luogo, con una certa intensità. La stima della pericolosità vulcanica è un compito molto complesso. Lo stesso vulcano può generare eruzioni molto diverse, sia per dimensioni - ovvero, quantità/massa di magma coinvolto, anche riportata come “magnitudo” - che per quanto riguarda lo stile eruttivo (da effusivo fino a molto esplosivo, con tutta una gamma di esplosività intermedie). Persino nel corso di una singola eruzione possono susseguirsi e coesistere fenomeni molto diversi, ciascuno dei quali ha un diverso impatto sul territorio e i suoi abitanti. A causa di questa complessità, la pericolosità vulcanica non si può sintetizzare con un solo numero o una singola mappa. Per avere un quadro completo, è necessario considerare la pericolosità di ciascuno dei fenomeni attesi, alcuni dei quali possono verificarsi anche prima che l’eruzione abbia inizio.

I principali fenomeni pericolosi associati all’attività vulcanica sono:

flussi piroclastici (correnti piroclastiche di densità)

colate di fango (lahars) e alluvionamenti

ricaduta di balistici

dispersione e ricaduta di cenere e lapilli

colate di lava

formazione ed esplosione di duomi di lava

deformazione del suolo (anche pre-eruttiva)

terremoti vulcanici (anche pre-eruttivi)

emissione di gas vulcanici (anche pre-eruttivi)

collassi strutturali e di versante

maremoti di origine vulcanica

La pericolosità vulcanica viene tipicamente riferita e stimata per ciascuno dei fenomeni pericolosi sopra elencati. Ad esempio, la pericolosità da colate di lava è la probabilità che una determinata regione sia interessata dallo scorrimento di una colata di lava in un determinato intervallo di tempo.

In genere si distingue la pericolosità di lungo-termine, basata principalmente sulla storia eruttiva del vulcano, da quella a breve-termine, basata essenzialmente sui dati registrati dalle reti di monitoraggio e sorveglianza.

La pericolosità vulcanica è una delle tre componenti che determinano il rischio vulcanico.

Il rischio vulcanico, infatti, è dato dal prodotto di tre fattori: la pericolosità, il valore esposto e la vulnerabilità.

rischio = pericolosità x valore esposto x vulnerabilità

La pericolosità è la probabilità che un certo fenomeno pericoloso investa una certa area in un certo periodo di tempo.

Il valore esposto descrive cosa è esposto al pericolo. È dato dal numero di persone, dal numero e dalla tipologia delle costruzioni, dalla superficie di terreno agricolo, dalle infrastrutture, ecc., che sono presenti sul territorio potenzialmente investito dal fenomeno pericoloso.

La vulnerabilità è la percentuale del valore esposto che si stima verrà perduto per effetto di un determinato fenomeno pericoloso.

Centro Monitoraggio delle attività del Sottosuolo (CMS)

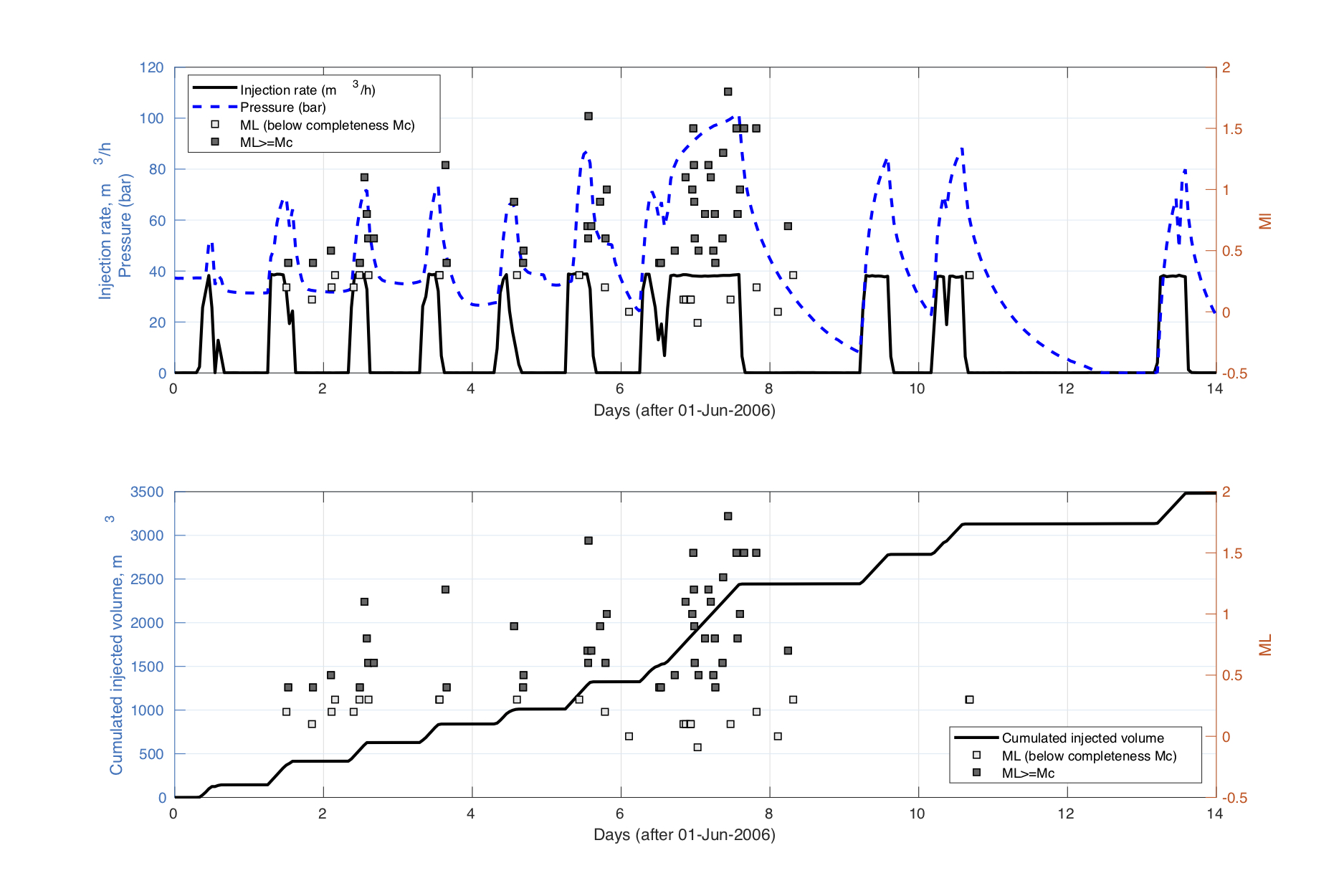

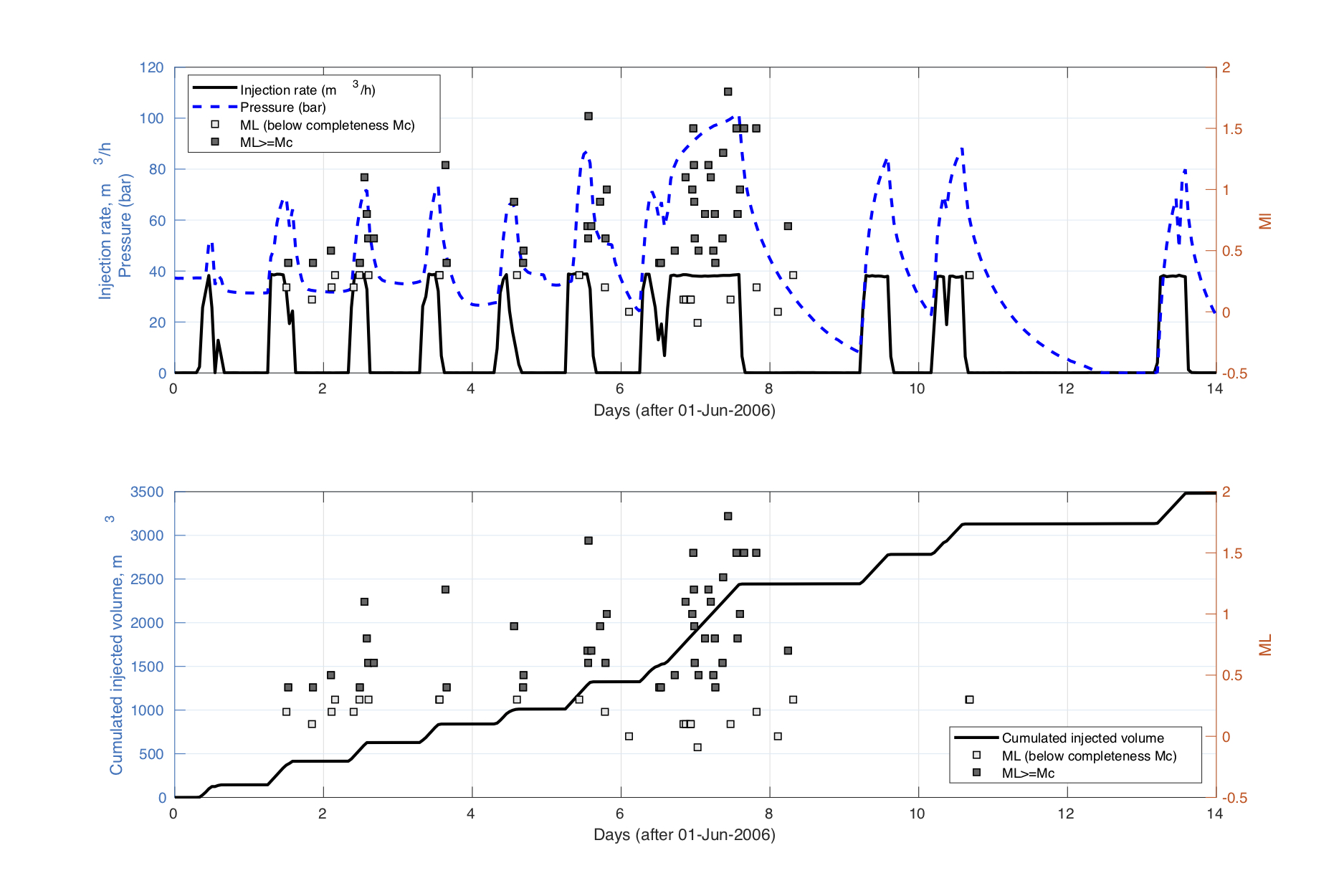

Il Centro di Monitoraggio del Sottosuolo (CMS) è la struttura che si occupa della rilevazione sistematica di sismicità e deformazione del suolo connesse ad attività antropiche di utilizzo del sottosuolo per fini energetici (coltivazione di idrocarburi, reiniezione di acque di scarto, stoccaggio di gas naturale, geotermia, estrazioni minerarie, invasi artificiali), della loro analisi e di temi di ricerca attinenti. Il CMS, nato nel 2017 per rispondere a richieste del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), opera, nelle more dell’istituzione di un apposito fondo ministeriale, nell’ambito di accordi e convenzioni con MiSE-UNMIG e con Enti locali per applicare ad alcuni siti pilota – attualmente in via sperimentale – indirizzi e linee guida ministeriali per il monitoraggio. Il CMS acquisisce ed elabora in continuo i dati di reti sismiche e geodetiche locali operanti nel dominio di ogni concessione per osservare possibili scuotimenti o deformazioni del suolo eventualmente riconducibili alle attività industriali. Attualmente, è formalmente coinvolto nel controllo dei siti di estrazione di olio “Cavone” (con re-iniezione di acque di scarto); “Val d’Agri” (con re-iniezione di acque di scarto); e “Gorgoglione”; oltre che del sito di stoccaggio gas “Minerbio”. Contatti sono in corso per altre concessioni che si prevede si aggiungeranno nel corso del prossimo triennio.

Il CMS coinvolge personale di diverse sedi dell’Ente (Milano, Bologna, Arezzo, Roma) basandosi su un nodo di acquisizione dati (attualmente in costituzione), ubicato presso la Sezione di Bologna. Le modalità operative specificate dalle linee guida ministeriali prevedono – oltre che analisi e valutazioni da effettuare in tempo differito – che il monitoraggio possa localizzare e, in casi rilevanti, comunicare eventi sismici con un ritardo di 24/48 ore per attivare un sistema di soglie di allerta che coinvolgono possibili azioni di mitigazione. Le modalità operative richiedono quindi l’istituzione di un sistema di sorveglianza continuo, ad alta affidabilità, sulla base di personale sempre reperibile ed in grado di operare anche remotamente, che entrerà in funzione nel secondo semestre del 2019 e che richiederà il pieno coordinamento con la sala di sorveglianza nazionale, sia per l’integrazione dei dati che per le procedure di comunicazione.

Il CMS svolge inoltre attività di ricerca volte al miglioramento delle conoscenze dei fenomeni indotti dalle attività nel sottosuolo, principalmente nell’ambito di un accordo di collaborazione con il MiSE. Le attività si focalizzano sulla ricostruzione tomografica della struttura crostale e delle variazioni nel corso del tempo, sul miglioramento delle tecniche di rilevamento e localizzazione della microsismicità, sulla validazione di procedure per il monitoraggio geodetico delle deformazioni superficiali, sulla modellistica della subsidenza, sull’integrazione di informazioni probabilistiche ed equazioni predittive del moto del suolo per il miglioramento delle linee guida. È attivo anche nello sviluppo tecnologico per l’estensione del monitoraggio all’off-shore (sismografi da fondale). Il CMS partecipa al Thematic Core Service sugli Anthropogenic hazards di EPOS e sta allacciando rapporti internazionali per la partecipazione futura a progetti congiunti.

Il CMS è anche coinvolto nei processi di divulgazione dei dati e dei risultati del monitoraggio, oltre che in generale delle conoscenze in materia di sismicità indotta, che si svolgeranno attraverso una pagina del sito web istituzionale e attraverso altri canali (comunicati, rapporti, ecc.).

CENTRO ALLERTA TSUNAMI

Il Centro Allerta Tsunami dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (CAT – INGV) è nato ufficialmente il 27 novembre 2013, con Decreto (n° 405) del Presidente INGV, in risposta all’esigenza di dotare l’Italia di un sistema di controllo dei maremoti potenzialmente dannosi per le sue coste.

L’attività che ha portato all’istituzione del CAT-INGV è stata lunga. Si può farne risalire l’origine al devastante tsunami di Sumatra del 26 dicembre 2004 (di magnitudo 9.3), che diede un importante impulso alla ricerca applicata sui maremoti in tutto il mondo.

È allora che viene costituito dall’UNESCO il NEAMTWS (North-Eastern Atlantic, Mediterranean and connected seas Tsunami Warning System), l’organismo internazionale che coordina la sorveglianza e la mitigazione del rischio tsunami nelle coste europee dell’Atlantico settentrionale, in tutto il Mediterraneo incluso il Mar Nero e il Mar di Marmara. L’Italia diviene uno dei pilastri del NEAMTWS, sia per la sua esperienza nel monitoraggio dei terremoti, sia per la sua elevata esposizione nel bacino mediterraneo.

Grazie a molti anni di ricerca il Centro Allerta Tsunami si è progressivamente consolidato, assumendo una veste sempre più operativa. Oltre al servizio di sorveglianza, un’attività prominente del CAT, fondamentale per la stima dell’impatto, è quella della valutazione della pericolosità degli tsunami sulle coste italiane. I primi risultati sono stati ottenuti grazie alla cooperazione internazionale nell’ambito del progetto europeo TSUMAPS-NEAM, conclusosi nel 2018.

Il servizio di monitoraggio è stato attivato in via sperimentale il 1° ottobre 2014, fungendo da “candidate Tsunami Service Provider” in ambito NEAMTWS e, a livello nazionale, come partner del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Nel settembre 2016 il CAT-INGV, dopo due anni di test effettuati sui terremoti e tsunami su scala mondiale e una rigorosa verifica dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi imposti dall’Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dell’UNESCO è stato accreditato come Tsunami Service Provider (Fornitore del Servizio Tsunami) per il Mediterraneo, insieme ai corrispondenti centri di allerta in Francia, Grecia, Turchia.

Dal 1° gennaio 2017 il CAT-INGV è diventato pienamente operativo a scala nazionale, come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio istitutiva del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti (SiAM), composto dal Dipartimento della Protezione civile (DPC) che svolge anche le funzioni di coordinamento, dal Centro Allerta Tsunami dell’INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (CAT-INGV) e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

CENTRO DI PERICOLOSITA' SISMICA(CPS)

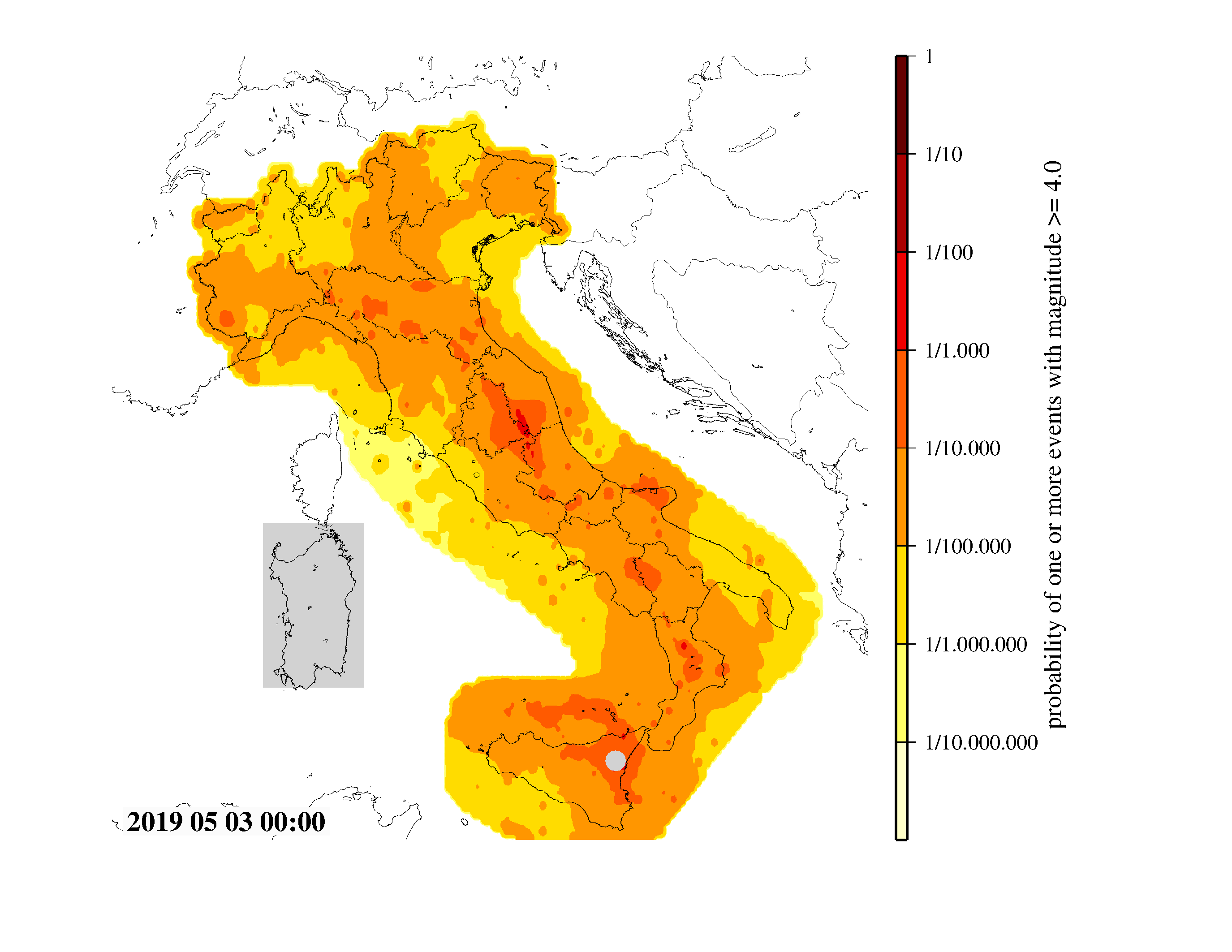

Stima di pericolosità di breve termine: probabilità settimanale di avere uno o più terremoti di

Stima di pericolosità di breve termine: probabilità settimanale di avere uno o più terremoti di

magnitudo 4.0 o maggiore.

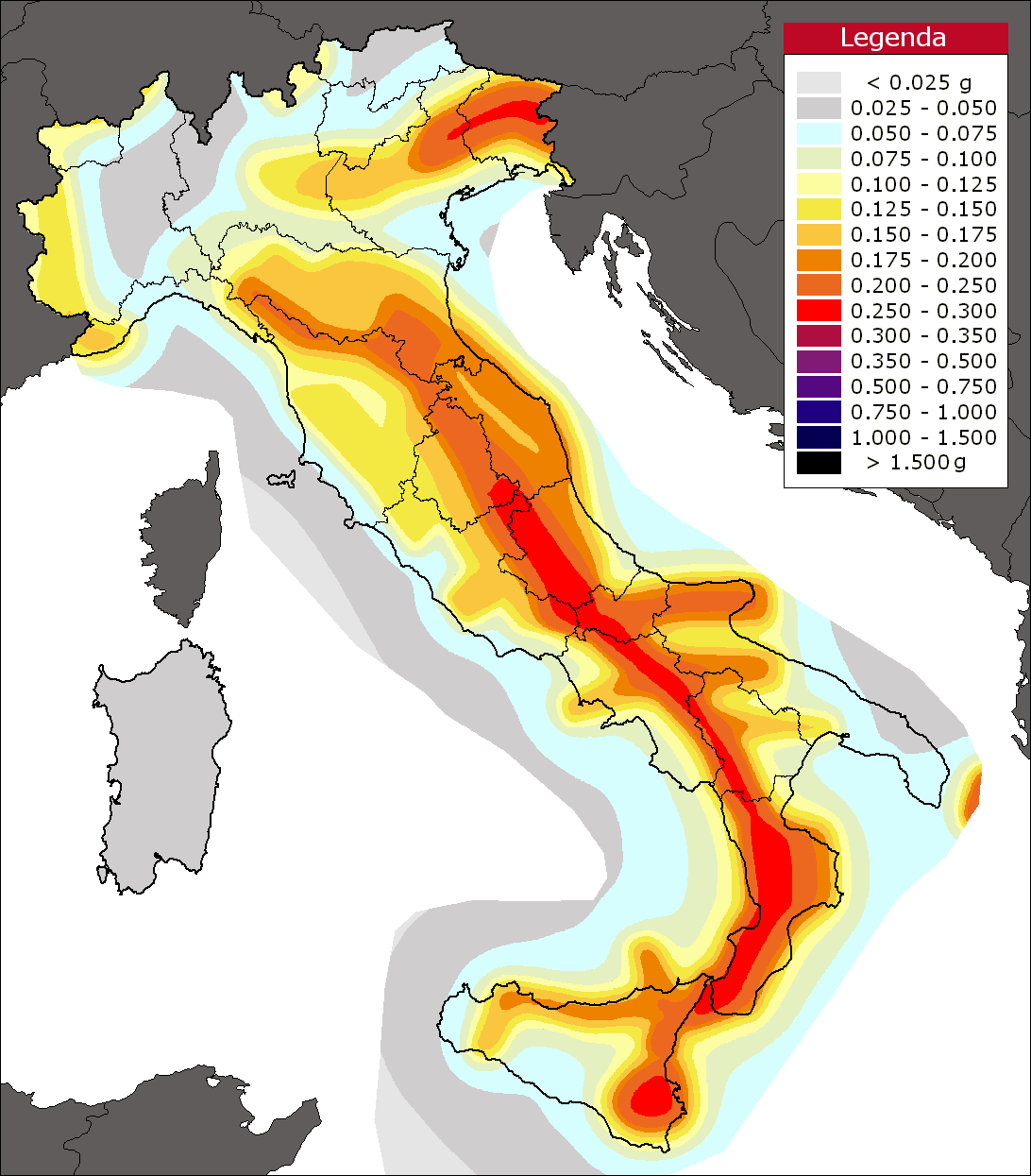

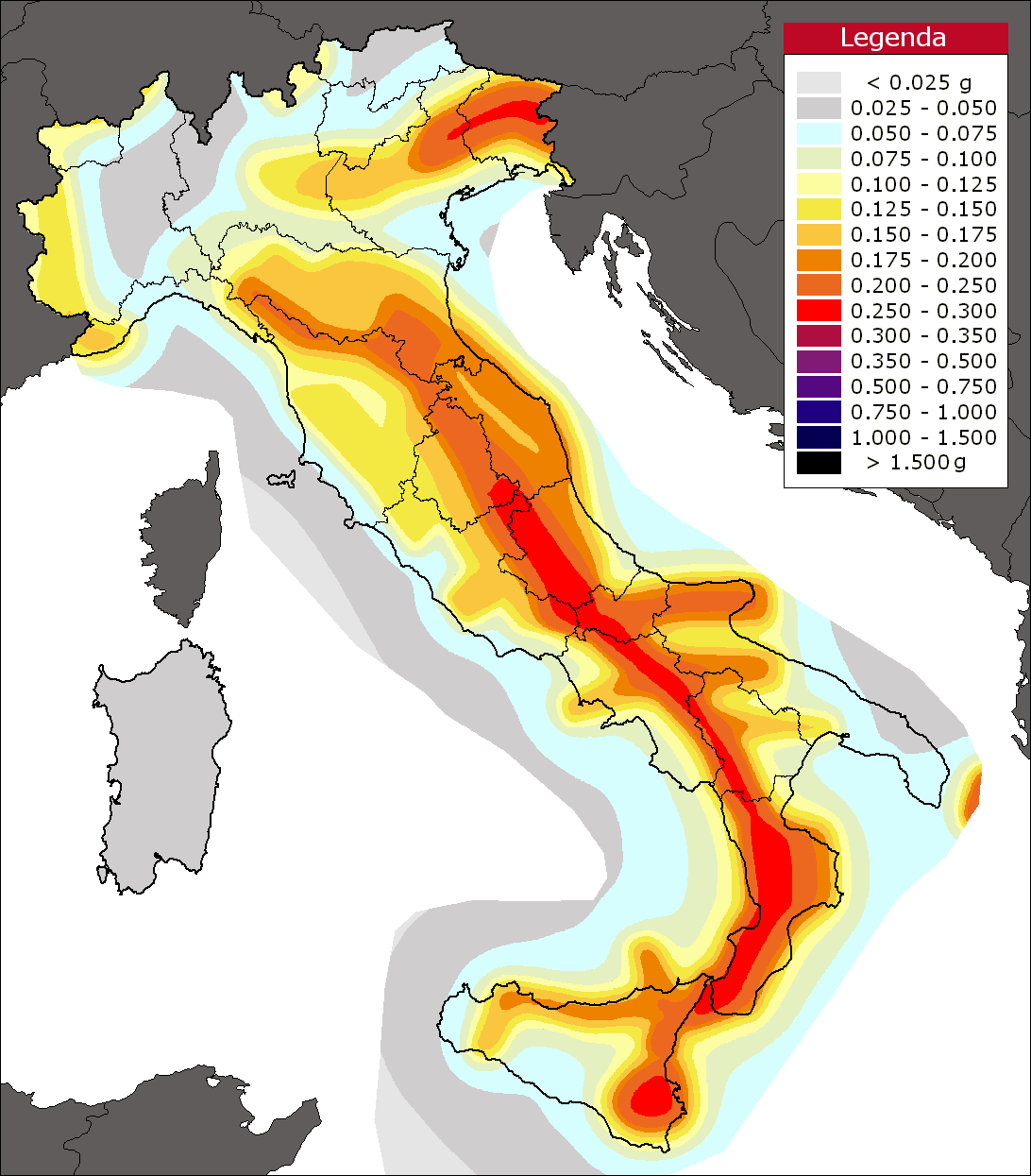

Modello di pericolosità sismica di lungo termine MPS04, rappresentata con i colori che saranno utilizzati per il suo aggiornamento, individuati per una maggiore leggibilità.

Modello di pericolosità sismica di lungo termine MPS04, rappresentata con i colori che saranno utilizzati per il suo aggiornamento, individuati per una maggiore leggibilità.

Il Centro Pericolosità Sismica è stato istituito dal Presidente dell’INGV con il decreto n.11 del 15 gennaio 2013. Secondo quanto recita il decreto “a decorrere dalla data del presente decreto è costituito il Centro per la Pericolosità Sismica (CPS) con il compito di promuovere un coordinamento centralizzato di ricerca dell’INGV e di sviluppare una infrastruttura per la sperimentazione di metodi innovativi, lo sviluppo di procedure di verifica e la produzione di valutazioni di pericolosità sismica sul breve, medio e lungo termine.”

Il coordinatore del CPS è Aybige Akinci come da DELIBERA N. 236/2024 DEL 19/07/2024

La missione del CPS

Il CPS promuove un coordinamento centralizzato di ricerca dell’INGV attraverso il quale acquisire dati continuamente aggiornati e produrre valutazioni di pericolosità sismica basate sia su metodi consolidati, sia sulla sperimentazione di metodi innovativi. L’intenzione è quella di realizzare convergenze sinergiche tra diversi gruppi di ricerca dell’INGV (ed eventualmente di altre strutture di ricerca nazionali e internazionali), al fine di ottenere stime per diverse scale temporali, utilizzabili per applicazioni specifiche al territorio italiano o ad ambiti differenti che potranno derivare da altri progetti che finanzieranno il CPS.

La partecipazione a progetti ed iniziative internazionali nel campo della pericolosità sismica è di fondamentale importanza per contribuire attivamente allo sviluppo di procedure consolidate per il calcolo della pericolosità sul breve, medio e lungo termine.

L’attività del CPS si articola attraverso la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica e la formazione di un gruppo di lavoro dedicato. Il CPS promuove, anche attraverso il DPC, collaborazioni e sinergie con enti che operano nel campo dell’ingegneria sismica, quali Eucentre e ReLUIS, per produrre elaborazioni che possano essere utilizzate da questi in analisi di rischio sismico.

Gli obiettivi del CPS

Infrastruttura per il calcolo della pericolosità

Il CPS si è dotato di una propria infrastruttura tecnologica per

- il calcolo della pericolosità sismica integrando i dati più aggiornati e utilizzando diversi modelli;

- la gestione delle banche dati prodotte;

- la restituzione delle stime di pericolosità sismica, anche attraverso applicazioni web.

Inoltre sono stati sviluppati strumenti informatici per facilitare la predisposizione, l’esecuzione e il confronto di modelli di pericolosità secondo formati standard e procedure di calcolo condivise, permettendo la verifica della sensibilità delle stime in tempi rapidi. L'infrastruttura è organizzata in modo da favorire le attività in sinergia, anche tecnologica, con alcune iniziative internazionali quali, ad esempio, il Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability, CSEP, e il Global Earthquake Model, GEM.

Sviluppo di modelli di pericolosità

Il CPS promuove la sperimentazione di metodi e modelli innovativi per il calcolo della pericolosità sul breve, medio e lungo termine. A titolo di esempio, il CPS si propone di:

- sperimentare approcci che prendano in considerazione informazioni geologiche, sismologiche e geodetiche non ancora incluse nei modelli di accadimento dei terremoti;

- sperimentare approcci innovativi che integrino la modellazione fisica per una stima più accurata e precisa del ground motion;

- mettere a punto procedure per la scelta oggettiva dei pesi da attribuire ai diversi rami dell’albero logico;

- sperimentare metodi probabilistici alternativi all’approccio ad albero logico, nonché metodologie appropriate per la piena esplorazione delle incertezze nelle stime di pericolosità.

Verifica dell'accuratezza e della precisione dei modelli di pericolosità sismica

Tutte le elaborazioni prodotte attraverso la sperimentazione sono sottoposte a verifica secondo approcci sperimentali affidabili e conformi a standard internazionali (tipo CSEP o altri).

Produzione di mappe di pericolosità

Il CPS ha pianificato la produzione regolare di mappe di pericolosità di breve, medio e lungo termine, aggiornate con una tempistica dettata dal grado di conoscenze scientifiche acquisite. Le stime di pericolosità sono essenzialmente probabilità e quindi intimamente connesse con le incertezze. E' di fondamentale importanza lo studio dei mezzi più efficienti per comunicare ad un ampio spettro di possibili utenti, utilizzando un sito web, social network, e altre procedure di comunicazione, conformi alle politiche di comunicazione di INGV e DPC. Il CPS garantisce che le mappe prodotte:

- adottino standard internazionali conformi allo stato dell’arte (es. Senior Seismic Hazard Analysis Committee – SSHAC, 1997);

- derivino da procedure aperte e trasparenti, con il coinvolgimento ampio della comunità scientifica;

- siano rese disponibili, secondo formati concordati con il DPC, al DPC stesso e alla comunità scientifica, e siano pienamente riproducibili.

Al momento il CPS sta rilasciando il nuovo modello di pericolosità sismica di lungo termine (che andrà ad aggiornare il modello MPS04), produce annualmente la stime di medio termine, produce giornalmente l’aggiornamento delle stime di breve termine. Al termine di una fase di sperimentazione, entro il 2019 verrà pubblicato un sito ad hoc che renderà pubblici tutti questi dati.