SORVEGLIANZA AREE SICILIANE

Reti di Monitoraggio

Reti di Monitoraggio  Reti di Monitoraggio

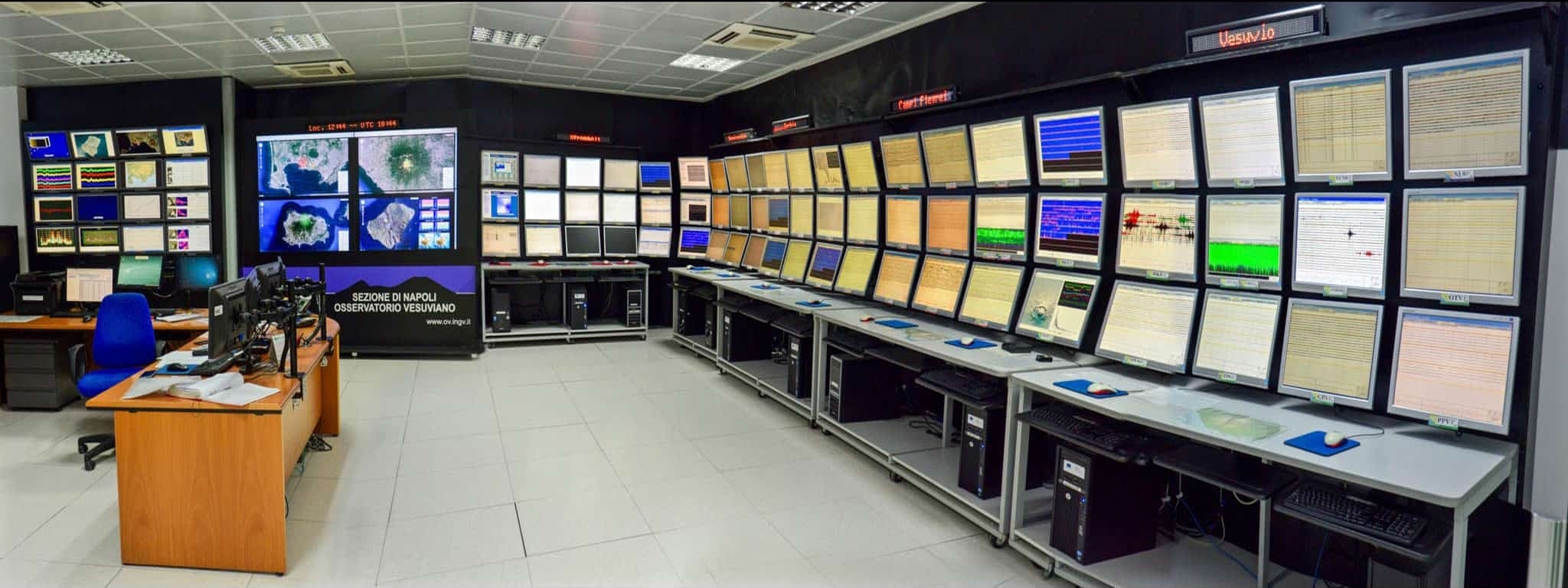

Reti di Monitoraggio  Sala operativa Osservatorio Etneo

Sala operativa Osservatorio EtneoLa sorveglianza e il servizio di monitoraggio delle aree vulcaniche siciliane sono svolti dall’Osservatorio Etneo (INGV-OE), a supporto degli organi di Protezione Civile. Tale servizio è fornito 24 ore su 24, soprattutto attraverso le funzioni della Sala Operativa, che comunica in tempo reale al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale gli eventi sismici e vulcanici, fornendo i potenziali scenari di pericolosità.

Anche la Sezione di Palermo contribuisce alle attività di sorveglianza dei vulcani siciliani attraverso il monitoraggio geochimico delle fasi fluide rilasciate da questi apparati e dai sistemi geotermici associati. La sorveglianza è effettuata sia per mezzo di campionamenti “discreti” periodici, con successive analisi chimico-isotopiche, sia attraverso misure acquisite in continuo registrate da stazioni automatiche multiparametriche.

La Sala Operativa dell'Osservatorio Etneo di Catania è la struttura operativa nella quale confluiscono i segnali acquisiti dalle reti di monitoraggio multiparametriche posizionate sui vulcani siciliani: Etna, Isole Eolie (con particolare concentrazione di strumenti a Stromboli e Vulcano), e Pantelleria. Qui i dati sono visualizzati mediante modalità tecniche avanzate ed elaborati in via preliminare, al fine di effettuare delle previsioni a breve termine sui possibili comportamenti delle aree vulcaniche monitorate.

I sistemi di monitoraggio delle aree di competenza dell’OE sono rappresentati da un insieme di sofisticati strumenti (sismici, geodetici, gravimetrici, geochimici, video e geomagnetici) distribuiti sul territorio per acquisire le informazioni sulle variazioni dello stato di attività o sull’inattività degli apparati vulcanici. Dalla qualità e dall'efficienza di questi sistemi deriva direttamente la capacità di riconoscere le variazioni significative dei parametri acquisiti.

I dati raccolti da tali sistemi tecnologici, oltre a rappresentare il fulcro del servizio di sorveglianza dell'INGV-OE per la definizione dello stato “corrente” di ciascun sistema vulcanico, costituiscono una vasta e solida base di conoscenze per la modellizzazione e simulazione dei possibili futuri scenari eruttivi dei vulcani osservati.

L'attività di sorveglianza H24 nella Sala Operativa OE, viene espletata mediante un ciclo di tre turni giornalieri, ciascuno composto da due unità di personale adeguatamente formato. In caso di necessità, il personale di Sala Operativa è coadiuvato da altro personale esperto, in turni di reperibilità settimanali.

Il personale di turno in Sala Operativa ha il compito di controllare l'andamento dei principali parametri che caratterizzano l'attività nelle aree di competenza dell’Osservatorio Etneo, rilevati dai sistemi di monitoraggio in continuo presenti sul territorio. Tutte le variazioni significative vengono comunicate agli organi competenti secondo delle griglie decisionali e delle tempistiche che sono rigidamente codificate nella convenzione stipulata con il Dipartimento della Protezione Civile.

Dal giugno 2014, è anche compito della Sala Operativa emettere la messaggistica VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), che costituisce il sistema di notifica dell'attività del vulcano Etna e del relativo impatto sulla sicurezza aerea prodotto dalla possibile emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

Tutti i comunicati, i messaggi VONA ed i bollettini sull'attività delle aree di competenza dell’OE vengono pubblicati sul sito web di Sezione contestualmente alla loro emissione.

Per ulteriori approfondimenti sulla sorveglianza dei vulcani siciliani si veda:

http://www.ct.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-sorveglianza/mappa-stazioni-ingv-oe

http://www.ct.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-sorveglianza/la-sala-operativa

...

SORVEGLIANZA VULCANI COLLI ALBANI

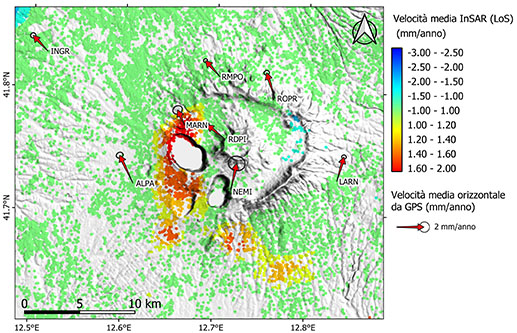

Velocità medie di spostamento del suolo rilevate con tecniche GPS (periodo 2006-2018) e InSAR (periodo 1992-2010).

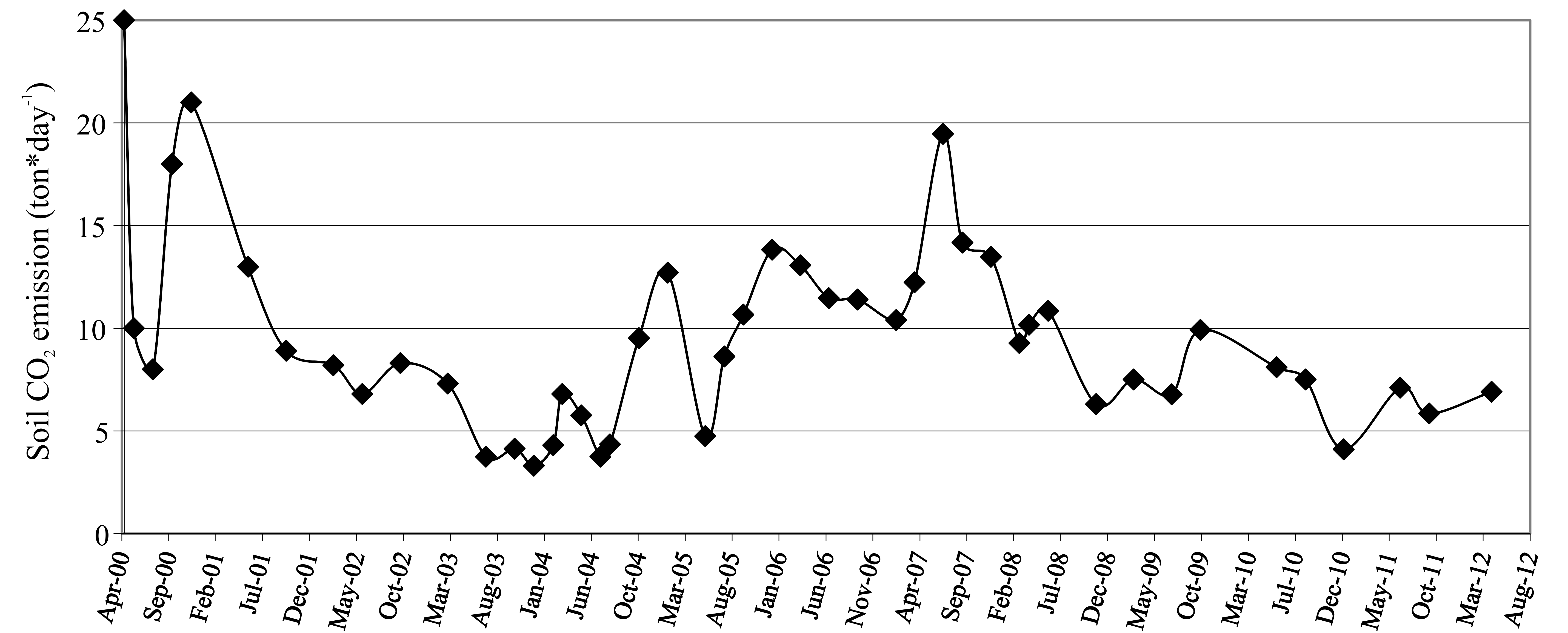

Figura 2 – In alto: la manifestazione gassosa di Cava dei Selci; sin.: esecuzione di una prospezione del flusso diffuso di CO2 dal suolo nell’area target; des.: la stazione di monitoraggio in continuo del flusso di CO2 dal suolo e parametri ambientali. In basso: variazione del flusso diffuso di CO2 dal suolo misurato sull’area target di Cava dei Selci (6.000 m2) nel periodo aprile 2000-aprile 2012.

Il complesso vulcanico dei Colli Albani è ubicato in Italia Centrale a circa 15 Km a sudest della città di Roma, in un area appartenente alla provincia magmatica potassica e ultra potassica romana. Attività sismica ricorrente, variazioni di temperatura e composizione delle acque, emissioni di gas, deformazioni significative del suolo misurate con tecniche di livellazione di alta precisione e rilevate attraverso dati InSAR e GPS (Riguzzi et al. 2009, Marra et al. 2016; Trasatti et al., 2018), indicano che il vulcano non può considerarsi completamente estinto.

Monitoraggio Geodetico (GPS+SAR)

L’area dei Colli Albani è stata monitorata, già a partire dal 1990, grazie alla monumentazione della prima rete GPS discreta (Anzidei et al., 1998). A partire dal 2007, lo sviluppo di una intensa attività antropica ed industriale ha suggerito di passare della rete GPS discreta ad una rete ad acquisizione continua (CGPS). Attualmente, la rete consiste di 7 stazioni in continuo (CGPS) delle quali 5 trasformate da stazioni discrete e 2 (LARN e ALPA) installate ex-novo (Tab. 1). Le stazioni sono collegate in remoto tramite rete LAN o router UMTS e i dati sono raccolti nei server della rete RING ((http://ring.gm.ingv.it).

|

Id |

Site |

Status |

receiver |

Antenna |

Transmission & storage |

|

ALPA |

Albano-Pavona |

New |

Trimble 5700 |

Leiat AT 504 |

RING Net |

|

LARN |

Lariano |

New |

Leica GX1230 |

Leiat AT 504 |

RING Net |

|

MARN |

Marino |

Updated |

Leica GX1230 |

Leiat AT 504 |

RING Net |

|

NEMI |

Nemi |

Updated |

Leica GX1230 |

Leiat AT 504GG |

RING Net |

|

RDPI |

Rocca di Papa |

RING |

Leica GX1230Pro |

Leiat AT 504 |

RING Net |

|

RMPO |

Monteporzio C. |

RING |

Leica GX1230Pro |

Leiat AT 504 |

RING Net |

|

ROPR |

Rocca Priora |

Updated |

Leica GX1230 |

Leiat AT 504 |

RING Net |

Tabella 1 - Stazioni GPS della rete di monitoraggio dei Colli Albani

L’implementazione della rete GPS in continuo dei Colli Albani e il suo inserimento all’interno della rete RING, offre l’opportunità di rilevare i movimenti locali del vulcano e di inserirli nel contesto geodinamico caratteristico dell’area.

Il campo di velocità ottenuto dall’elaborazione di 12 anni di dati raccolti dalle stazioni appartenenti alla rete discreta prima e continua poi, è mostrato in figura 1. Le frecce identificano le velocità orizzontali medie annue da dati GPS nell’intervallo temporale 2006-2018.

I dati sono stati confrontati con quelli provenienti da immagini SAR che, sebbene interessino una finestra temporale di osservazione leggermente diversa (1992 - 2010) ben vincolano gli ultimi 12 anni di storia deformativa dei Colli Albani.

I punti colorati nell’immagine identificano le velocita medie annue di spostamento del suolo, calcolate rispetto alla linea di vista (LoS) del satellite (angolo di inclinazione rispetto alla verticale ≅ 32°). I valori positivi identificano un movimento in avvicinamento al satellite (sollevamento), mentre quelli negativi indicano un movimento in allontanamento dal satellite (subsidenza). I dati SAR utilizzati provengono dalle costellazioni satellitari ERS 1-2 ed ENVISAT ASAR, acquisite in orbita discendente. Le immagini sono state processate tramite la tecnica PSI.

Monitoraggio geochimico

L’area dei Colli Albani è caratterizzata dalla presenza di zone con rilascio anomalo di gas endogeni la cui composizione chimica e isotopica ne suggerisce un’origine dal degassamento di corpi magmatici o dal mantello (Carapezza e Tarchini, 2007). La zona principale di degassamento è Cava dei Selci (Fig. 2), ma emissioni anomale di gas avvengono anche dal fondo del lago Albano, e nelle zone periferiche di Solforata, Ardea e Tor Caldara (Carapezza et al., 2012).

Il monitoraggio geochimico dei Colli Albani è iniziato nel 2000 a seguito di una moria di mucche e pecore nella zona di Cava dei Selci (Carapezza et al., 2003). Negli anni successivi esso si è esteso anche al controllo delle emissioni gassose del lago Albano (Carapezza et al. 2008). Parallelamente è stato eseguito lo studio dell’acquifero e il monitoraggio di punti d’acqua della zona che sono risultati ricchi in CO2 disciolta e Rn (Pizzino et al., 2002).

Il programma di monitoraggio geochimico attuale prevede le seguenti attività:

Cava dei Selci

- ripristino di una stazione di monitoraggio in continuo del flusso di CO2 dal suolo e parametri ambientali (Fig. 2);

- installazione di una sonda radon nel suolo, contigua alla stazione di flusso di CO2;

- ripristino della rete di punti fissi (area target) per il monitoraggio periodico del degassamento diffuso di CO2 dal suolo e confronto con dati pregressi (Fig. 2);

- campionamento annuale (da intensificare in caso di crisi) del gas della manifestazione per la determinazione della sua composizione chimica e isotopica;

- installazione in due pozzi d’acqua, di sonda multiparametrica per la misura in continuo di livello piezometrico, temperatura e conducibilità della falda;

- installazione di una stazione di radon e CO2 in aria in una grotta naturale a Ciampino.

Lago Albano

- campagne periodiche semestrali (frequenza da aumentare in caso di crisi sismica) per il controllo della geochimica del lago, con misura di profili verticali dei parametri chimico fisici delle acque (T, pH, conducibilità, Eh, O2 disciolto), dalla superficie al fondo, mediante sonda multiparametrica. Analisi chimica e isotopica dell’acqua e dei gas disciolti su campioni prelevati in prossimità del fondo del cratere più recente e a profondità minori.

Le analisi chimiche e isotopiche di acque e gas saranno eseguite presso i Laboratori della Sezione INGV di Palermo.

Riferimenti bibliografici

Anzidei, M., Baldi, P., Casula, G., Galvani, A., Riguzzi, F., & Zanutta, A. (1998). Evidence of active crustal deformation of the Colli Albani volcanic area (central Italy) by GPS surveys. Journal of volcanology and geothermal research, 80(1-2), 55-65.

Carapezza, M. L., Badalamenti, B., Cavarra, L., & Scalzo, A. (2003). Gas hazard assessment in a densely inhabited area of Colli Albani Volcano (Cava dei Selci, Roma). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 123(1-2), 81-94.

Carapezza, M. L., & Tarchini, L. (2007). Accidental gas emission from shallow pressurized aquifers at Alban Hills volcano (Rome, Italy): Geochemical evidence of magmatic degassing? Journal of Volcanology and Geothermal Research, 165(1-2), 5-16.

Carapezza, M. L., Lelli, M., & Tarchini, L. (2008). Geochemistry of the Albano and Nemi crater lakes in the volcanic district of Alban Hills (Rome, Italy). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 178(2), 297-304.Carapezza, M. L., Barberi, F., Tarchini, L., Ranaldi, M., & Ricci, T. (2010). Volcanic hazards of the Colli Albani. The Colli Albani volcano. Special Publications of IAVCEI, 3, 279-297.

Carapezza, M. L., Barberi, F., Ranaldi, M., Ricci, T., Tarchini, L., Barrancos, J., ... & Perez, N. (2012). Hazardous gas emissions from the flanks of the quiescent Colli Albani volcano (Rome, Italy). Applied geochemistry, 27(9), 1767-1782.

Marra, F., Gaeta, M., Giaccio, B., Jicha, B. R., Palladino, D. M., Polcari, M., ... & Stramondo, S. (2016). Assessing the volcanic hazard for Rome: 40Ar/39Ar and In‐SAR constraints on the most recent eruptive activity and present‐day uplift at Colli Albani Volcanic District. Geophysical Research Letters, 43(13), 6898-6906.

Pizzino, L., Galli, G., Mancini, C., Quattrocchi, F., & Scarlato, P. (2002). Natural Gas Hazard (CO2, 222Rn) within a Quiescent Volcanic Region and Its Relations with Tectonics: The Case of the Ciampino-Marino Area, Alban Hills Volcano, Italy. Natural hazards, 27(3), 257-287.

Riguzzi, F., Pietrantonio, G., Devoti, R., Atzori, S., & Anzidei, M. (2009). Volcanic unrest of the Colli Albani (central Italy) detected by GPS monitoring test. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 177(1-2), 79-87.

Trasatti, E., Marra, F., Polcari, M., Etiope, G., Ciotoli, G., Darrah, T.H., Tedesco, D., Stramondo, S., Florindo, F., Ventura G. (2018) Coeval uplift and subsidence reveal magma recharging near Rome (Italy). Geochem. Geophys. Geosyst., 19 pp. 1484-1498, 10.1029/2017GC007303

TEMPI e COMUNICAZIONE DELLE LOCALIZZAZIONI

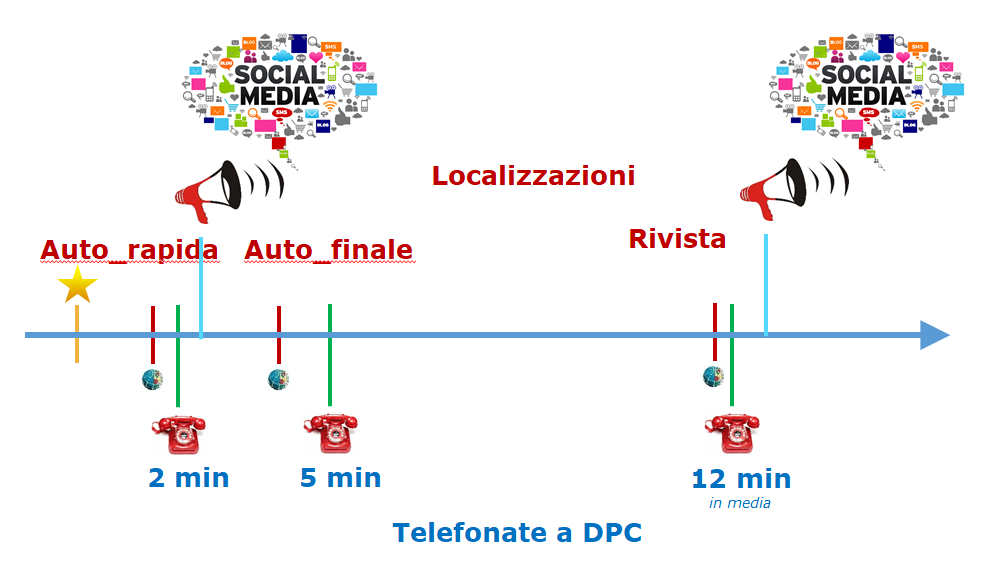

Schema di comunicazione INGV per i terremoti di magnitudo uguale o maggiore di 3.0 verso DPC e verso il pubblico.

Le comunicazioni, verso DPC, dei parametri preliminari di un evento sismico di magnitudo Ml ≥ 3.0 avvengono a 2 e a 5 minuti dall’accadimento del terremoto. Tali dati vengono diffusi tramite web e social media contestualmente, se i parametri sono di buona qualità e quindi tali da garantire una bassa discrepanza tra la determinazione automatica e quella calcolata dai sismologi delle Sale di Sorveglianza INGV.

Il personale di turno nelle Sale, infatti, analizza i segnali sismici e comunica i parametri del terremoto avvenuto (il tempo origine del terremoto, le sue coordinate geografiche, la sua profondità ipocentrale e una stima della magnitudo) entro 30 minuti dall’accadimento del terremoto, in media entro 12 minuti.

La comunicazione tra le Sale INGV e il DPC prevede il Comunicato di evento sismico tramite telefonata e e-mail e l’invio di SMS. Contestualmente alle comunicazioni a DPC, le informazioni vengono pubblicate anche sul sito web dell’INGV, sul blog e sui social media INGVterremoti.

Per ogni terremoto localizzato vengono pubblicate le pagine web informative che integrano tutte le banche dati INGV disponibili per l’area interessata dal terremoto: terremoti storici, sismicità strumentale degli ultimi anni, dati accelerometrici (shakemaps), informazioni relative al risentimento dell’evento da parte della popolazione (haisentitoilterremoto.it).

Queste informazioni sono le stesse che vengono riportate nelle Relazioni di evento che l’INGV invia a DPC per tutti i terremoti di magnitudo Ml≥ 4.0 che avvengono sul territorio nazionale. Una prima Relazione viene inviata entro 1 ora, mentre nelle ore successive viene elaborata una seconda Relazione, di dettaglio, contenente anche elaborazioni e analisi sul fenomeno in atto.

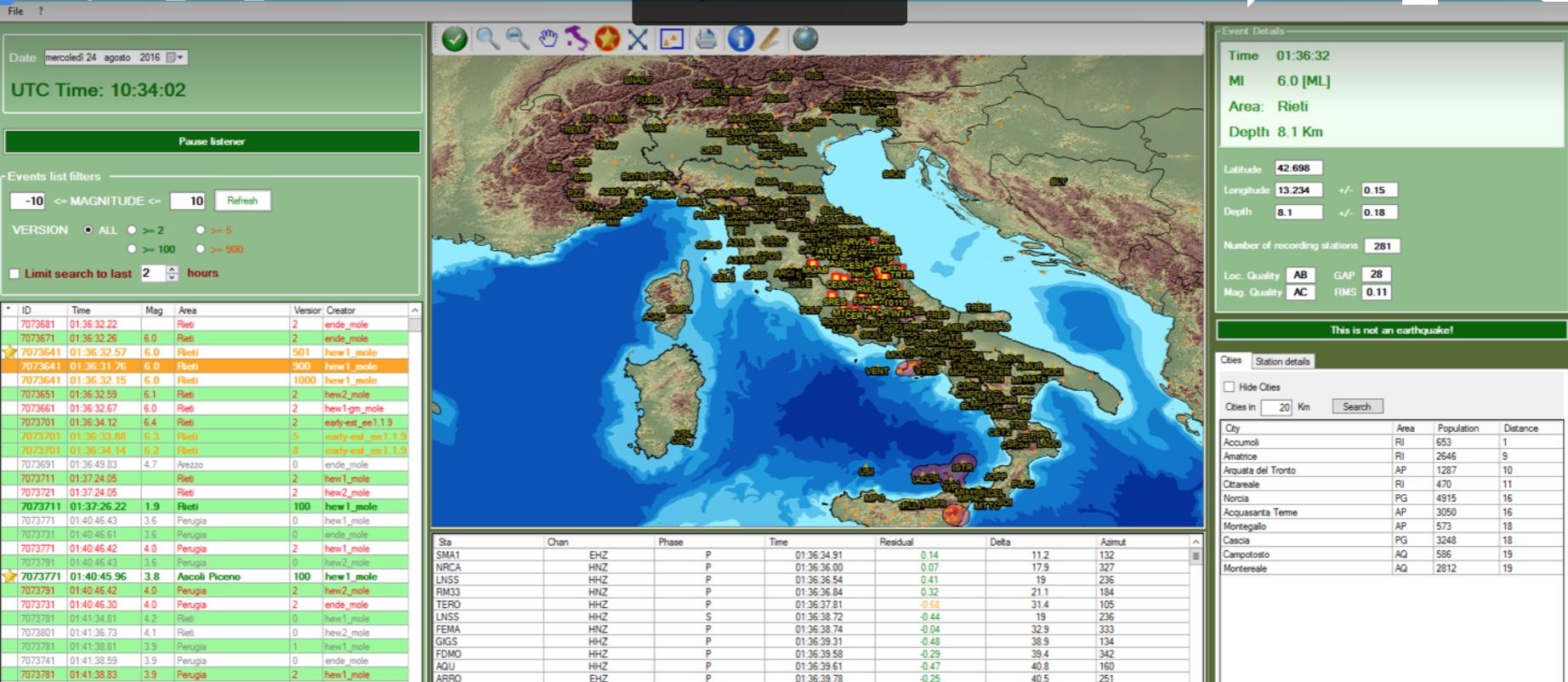

LE SALE DI SORVEGLIANZA

Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami - INGV Roma

Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo - INGV Catania

Software per la localizzazione e il calcolo della magnitudo utilizzato nella Sala di Sorveglianza Sismica.

Sala di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano - INGV Napoli

Software di localizzazione dell’attività sismica dei vulcani siciliani.

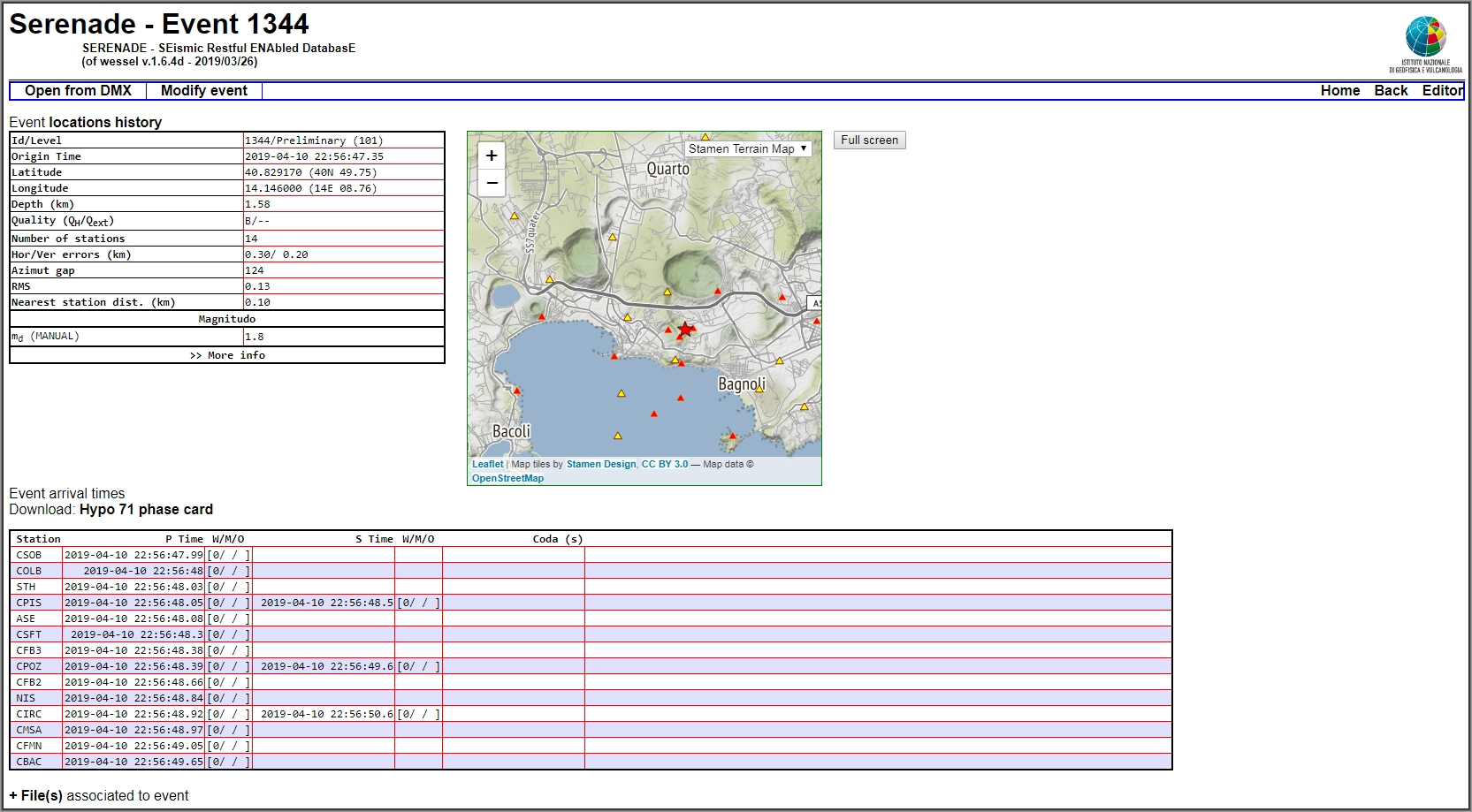

Software di localizzazione dell’attività sismica dei vulcani campani.

La SALA di Sorveglianza Sismica di ROMA

La Sala di Sorveglianza Sismica di Roma è la struttura operativa che provvede a rilevare e identificare i terremoti che avvengono all’interno del territorio nazionale o nelle aree limitrofe che possono essere risentiti dalla popolazione; nella stessa Sala è operativo anche il Centro Allerta Tsunami per il Mediterraneo e la sorveglianza sismica del complesso vulcanico dei Colli Albani.

In questa Sala i segnali sismici registrati dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale vengono acquisiti in tempo reale ed elaborati automaticamente per calcolare i parametri fondamentali per identificare il terremoto:

-

il tempo origine, cioè il tempo esatto in cui è avvenuto il terremoto,

-

le coordinate geografiche e la profondità dell’ipocentro del terremoto,

-

la magnitudo, cioè una stima dell’entità del terremoto.

Tempo, coordinate, profondità e magnitudo vengono poi elaborati dal personale, che presidia la Sala di Sorveglianza 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno. Per tutti i terremoti con magnitudo Ml ≥ 2.5, questi parametri vengono comunicati il più rapidamente possibile al DPC in modo da avviare le necessarie procedure di emergenza o di verifica sul territorio, sulla base della gravità e della localizzazione del terremoto.

Insieme alle stazioni sismiche direttamente gestite dall’INGV alcune reti regionali e locali gestite da altri Enti, con i quali esiste un rapporto di collaborazione e/o coordinamento (ai sensi del D.Lgs. 381/1999), contribuiscono al monitoraggio del territorio nazionale. In particolare, la collaborazione con Enti e Università, come l’INOGS e il DipTeRis dell’Università di Genova, consente un monitoraggio di dettaglio dell’Italia nordorientale e nordoccidentale rispettivamente, grazie a una sinergia di lunga data tra l’INGV e questi Enti. Altre collaborazioni sono attive con il DPC (Rete Accelerometrica Nazionale), la Fondazione Prato Ricerche, con l’ENEL SpA, con l’Osservatorio A. Bina di Perugia, con l’Università della Calabria e con altri osservatori in tutto il territorio nazionale. L’elenco completo delle stazioni della Rete Sismica Nazionale, gestita dall’INGV e delle altre reti regionali e locali è disponibile alla pagina http://cnt.rm.ingv.it/instruments/ .

Contribuiscono al Servizio di Sorveglianza Sismica, oltre al personale di turno in Sala, altre figure reperibili H24, come il Funzionario sismico, gli informatici e il personale delle sedi di Ancona, Grottaminarda e Milano che assicurano l’efficienza della Sala e della Rete Sismica Nazionale.

L’acquisizione, l’analisi, l'archiviazione e la distribuzione, tramite servizi dedicati, di tutti i dati sismici elaborati vengono gestiti da una infrastruttura informatica che è parte integrante della Sala.

Il sistema di analisi dei dati sismici nella Sala di Sorveglianza Sismica å stato progettato e sviluppato dal personale INGV rispettando il formato e gli standard della sismologia internazionale. Inoltre, le attuali procedure informatiche di Sala basate su un’architettura a microservizi e messaggistica real-time rendono possibile, in modo semplice e veloce, la condivisione dei dati sia verso il DPC sia verso il pubblico. INGV ha anche sviluppato il software per la localizzazione e per il calcolo della magnitudo degli eventi sismici sul territorio nazionale e a scala globale; le procedure che creano i comunicati di evento sismico, i Bollettini settimanali e le Relazioni di evento e di sequenza per DPC, che vengono pubblicate sul sito web INGV.

La Sala Operativa di Catania

La Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo di Catania è la struttura operativa dove sono convogliati i segnali acquisiti da tutte le Reti di Monitoraggio dei vulcani siciliani (Etna, Stromboli, Vulcano, Isole Eolie, Pantelleria). Qui i dati sono elaborati in via preliminare e visualizzati mediante modalità specifiche per gli scopi della sorveglianza sismica delle aree vulcaniche.

I sistemi di analisi dei segnali consentono il rilevamento e la localizzazione degli eventi sismici locali. Tali sistemi, mediante opportuni software sia di visualizzazione che di elaborazione, consentono al personale in turno una visione globale e aggiornata in tempo reale delle fenomenologie geofisiche in atto e di avere quindi la localizzazione ed la magnitudo dei terremoti registrati nel minor tempo possibile.

L’attività di sorveglianza, H24 svolta tutti i giorni dell’anno, viene espletata mediante un ciclo di tre turni giornalieri, ciascuno composto da due unità di personale. Inoltre, presso la Sala Operativa sono presenti i sistemi che consentono di comunicare con il DPC, con la Sala di Sorveglianza Sismica di Roma e la Sala di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano.

Una delle principali attività della Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo è quello di comunicare al DPC l’occorrenza di eventi sismici con magnitudo superiore alle soglie previste per i vulcani siciliani, di sciami sismici significativi e di altri eventi di potenziale rilevanza ai fini della sorveglianza sismica delle aree vulcaniche.

Le localizzazioni degli eventi sismici e i relativi parametri vengono pubblicate sui siti web e sui blog dell’INGV e sul social media INGVterremoti.

Al fine di mantenere l’efficienza della Sala e delle reti di monitoraggio, contribuiscono al Servizio di Sorveglianza, oltre al personale di turno, altre figure in reperibilità H24, come il sismologo, il vulcanologo, l'informatico e il tecnico.

La Sala di Monitoraggio di Napoli

La Sala di Monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano di Napoli è la struttura operativa dove sono convogliati i segnali acquisiti da tutte le Reti di Monitoraggio permanenti dei vulcani campani (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia) e della Rete Sismica di Stromboli. Qui sono elaborati in via preliminare e visualizzati con modalità specifiche per gli scopi della sorveglianza vulcanica. In Sala sono presenti i sistemi che consentono di comunicare con il DPC, con la Sala di Sorveglianza Sismica di Roma e la Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo a Catania e con altre istituzioni.

I sistemi di analisi automatica della sismicità operativi in Sala consentono il rilevamento e la localizzazione degli eventi sismici locali. Tali sistemi sono integrati in quelli di visualizzazione consentendo al personale in Sala una visione globale aggiornata in tempo reale delle fenomenologie geofisiche in atto.

L’attività di sorveglianza, 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno, viene svolta all’interno della Sala mediante un ciclo di tre turni giornalieri, ciascuno composto da due unità di personale.

Il compito principale della Sala è comunicare a DPC l’occorrenza di eventi sismici con magnitudo superiore alle soglie previste per i vulcani campani, di sciami sismici significativi e di altri eventi di potenziale rilevanza ai fini della sorveglianza.

Nella Sala sono operativi sistemi software che consentono l’analisi degli eventi sismici da parte del personale in turno, il calcolo della magnitudo e l’invio dei comunicati al DPC. Le localizzazioni degli eventi sismici e le relative magnitudo vengono pubblicate sui siti web e sui blog dell’INGV e sui social media INGVterremoti.

Contribuiscono al Servizio di Sorveglianza, oltre al personale di turno in Sala, altre figure reperibili H24, come il sismologo, il vulcanologo, l'informatico e il tecnico che assicurano, tra l’altro, l’efficienza della Sala e delle reti di monitoraggio.

PECASUS

SORVEGLIANZA: SPACE WEATHER PER L’AVIAZIONE CIVILE

L’INGV è partner del consorzio europeo PECASUS ( www.pecasus.eu), nato con l’obiettivo di sostenere la sicurezza dell’aviazione civile mondiale tramite l’attività di sorveglianza delle condizioni meteorologiche spaziali (note anche con la locuzione inglese Space Weather).

L’aumento del traffico aereo sulle rotte polari settentrionali, sin dalla fine del XX secolo, comporta un crescente rischio di esposizione alle avverse condizioni meteorologiche spaziali per i viaggiatori e per il personale di volo. Le forti emissioni di materia e radiazione ad altissima energia provenienti dal Sole possono avere un impatto rilevante sulla capacità di navigare e comunicare correttamente non solo nelle aree polari del nostro pianeta ma anche a medie e persino a basse latitudini. Forti tempeste solari aumentano i livelli di radiazione alle altitudini di volo, un fenomeno da tenere in opportuna considerazione quando si stima la dose cumulativa che può colpire il personale di volo.

L’organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) sta mettendo in campo alcune contromisure che prevedono l’integrazione di avvisi sui rischi meteorologici spaziali nei regolamenti dell’aviazione civile. Gli avvisi riguardano specifiche aree di impatto: comunicazione e navigazione satellitare, comunicazione tramite onde radio ad alta frequenza (HF) e livelli di radiazione. I rischi saranno contrassegnati come moderati o gravi in base alle soglie stabilite dall’ICAO e gli avvisi contengono informazioni sia sulle condizioni in corso che sulle successive 24 ore.

ll consorzio PECASUS è stato designato dall’ICAO come uno dei tre centri di eccellenza in grado di fornire i servizi di sorveglianza richiesti dalle stringenti certificazioni dell’aviazione civile. Le infrastrutture di monitoraggio dei partner del consorzio e le capacità degli stessi di realizzare algoritmi e modelli fisici garantisce a PECASUS la produzione di servizi di sorveglianza delle condizioni dello spazio circumterrestre, soprattutto in occasione di forti tempeste solari, supportando la valutazione del rischio da parte delle autorità dell’aviazione civile.

L’INGV, in accordo con l’ENAC, partecipa alla fornitura di servizi di space weather tramite la fruibilità sia dei dati, opportunamente elaborati, prodotti dai propri osservatori ionosferici (link a http://eswuax.rm.ingv.it/) e geomagnetici (link a http://geomag.rm.ingv.it/index.php ) sia sviluppando specifici prodotti di sorveglianza su indicazione di ICAO. Le osservazioni ionosferiche curate dall’INGV sono indirizzate al monitoraggio continuo delle condizioni della ionosfera per stabilire l’affidabilità delle comunicazioni radio in banda HF e dei servizi di navigazione e posizionamento satellitare (GPS, GLONASS, Galileo) a livello globale ed in particolare nell’area del Mediterraneo. Inoltre l’INGV effettua misurazioni sistematiche di scintillazione ionosferica nelle isole Svalbard (Norvegia), in Sud America e nell’area del Mediterraneo. Le osservazioni ionosferiche sono elaborate in tempo reale ed integrate con modelli fisici ed empirici per fornire ad ICAO specifici prodotti di osservazione e di previsione a diverse scale spaziali e temporali.

Nel campo del geomagnetismo l’INGV gestisce i tre osservatori geomagnetici nazionali dislocati a nord al centro e al sud Italia, per la registrazione continua delle variazioni del campo magnetico terreste. Le variazioni rapide del campo, con appropriati metodi empirici, possono fornire importanti indicazioni sull’entità, durata e consistenza delle mutate condizioni di attività magnetica e le relative conseguenze a scala planetaria. In cascata, queste forti variazioni del campo magnetico terrestre possono provocare effetti a terra come l’induzione di correnti elettriche anomale sui generatori elettrici a terra e sui sensori a bordo di satelliti.