EPOS

EPOS, European Plate Observing System, è un’infrastruttura di ricerca europea che ha sviluppato un piano di integrazione a lungo termine con l’obiettivo di fornire accesso online a dati e prodotti scientifici e accesso fisico a laboratori e osservatori per le scienze della Terra solida. EPOS nasce per promuovere l’accesso e facilitare l'utilizzo integrato di dati multidisciplinari di alta qualità prodotti dalle reti e dai sistemi di monitoraggio nazionali e transnazionali.

L’accesso aperto a dati multidisciplinari attraverso servizi innovativi è la prima condizione affinché la ricerca possa progredire nella comprensione dei processi fisici e chimici che governano terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e, in generale, tutti i processi deformativi superficiali, e quindi contribuire alla valutazione della pericolosità e alla mitigazione dei rischi naturali e antropogenici. Il fine ultimo di EPOS è fornire nuove opportunità per monitorare e quindi comprendere la dinamica e la complessità del sistema Terra.

Per realizzare questo obiettivo, EPOS sta integrando le diverse infrastrutture di ricerca esistenti in Europa in un'unica Infrastruttura, distribuita e sostenibile, che fornisca l’accesso a dati e prodotti scientifici generati dalle diverse comunità coinvolte nel suo piano di integrazione (sismologia, geodesia, vulcanologia, osservazioni da satellite, geomagnetismo e geologia).

EPOS, integrando circa 150 infrastrutture di ricerca in 25 paesi europei, rappresenta il primo e unico esempio di approccio federato per le scienze della Terra solida in Europa.

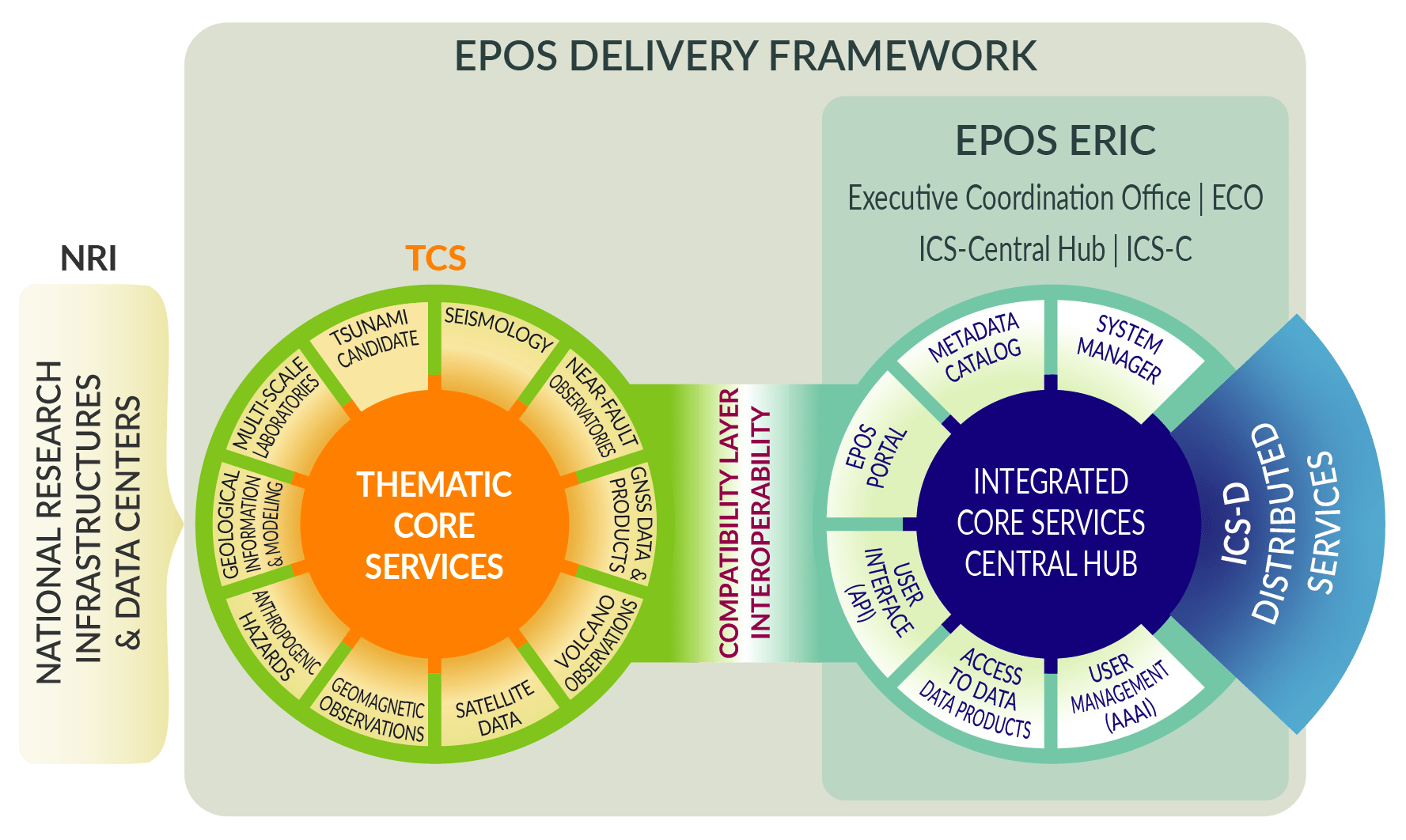

L’infrastruttura di ricerca europea EPOS è entrata nella roadmap dell’European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI) nel 2008 e ha completato la progettazione della sua architettura funzionale durante la fase preparatoria (EPOS Preparatory Phase, 2010-2014). Nel 2014, l’infrastruttura EPOS è stata proposta da ESFRI al Consiglio di Competitività della Commissione Europea come una delle tre infrastrutture prioritarie per l’implementazione in Europa. Ciò ha permesso di avviare la fase di implementazione (EPOS Implementation Phase, 2015-2019) e la realizzazione dei servizi per l’accesso ai dati e ai prodotti scientifici e la costruzione del prototipo dell’infrastruttura integrata costituita dai Thematic Core Services (TCS) e dagli Integrated Core Services (ICS). I TCS rappresentano l’ambiente in cui ciascuna comunità scientifica coinvolta nel piano di integrazione di EPOS raccoglie, controlla e integra dati e servizi per renderli interoperabili tra loro e accessibili mediante gli ICS, che rappresentano la nuova infrastruttura integrata, la quale fornisce l’accesso ai dati e le risorse per interagire con gli utenti.

Il 30 ottobre 2018 la Commissione Europea ha riconosciuto ad EPOS lo stato di European Research Infrastructures Consortium (ERIC) formalizzando quindi la nascita del “soggetto legale” EPOS ERIC che, ospitato in Italia presso l’INGV, coordina l’infrastruttura di ricerca pan-Europea e la collaborazione tra paesi e istituzioni di ricerca Europee.

L’infrastruttura di ricerca EPOS ha iniziato la sua fase operativa (Pilot Operational Phase) nel 2020, fornendo accesso libero a dati e prodotti scientifici e a servizi per la loro visualizzazione e analisi attraverso il nuovo portale ICS-C. EPOS contribuisce alla promozione della scienza aperta rafforzando la condivisione dei dati scientifici in un contesto sostenibile e proponendo soluzioni condivise per l’interoperabilità tra infrastrutture di ricerca per le scienze della Terra solida a livello Europeo e globale.

L’INGV coordina inoltre la partecipazione della squadra italiana in EPOS attraverso una Joint Research Unit (JRU EPOS-Italia) sottoscritta da dieci istituzioni nazionali: INGV, CNR, INOGS, ISPRA, CINECA, EUCENTRE, Università Roma Tre, Università di Napoli Federico II, Università di Trieste, Università di Genova. Lo scopo della JRU è condividere il sostegno al piano di integrazione di EPOS garantendo un ritorno per il sistema della ricerca nazionale per le scienze della Terra solida. La partecipazione italiana al piano di integrazione pan-Europeo permette all’INGV e alla JRU EPOS-Italia di contribuire allo sviluppo e alla sostenibilità delle infrastrutture di ricerca anche attraverso l’implementazione di servizi per l’accesso libero, capitalizzando sia il livello di conoscenze ed esperienze disponibili in Italia sia la partecipazione delle infrastrutture nazionali alle iniziative di cooperazione internazionale nel contesto globale.

EPOS - European Plate Observing System

OSSERVATORI STRUMENTALI

Gli osservatori geofisici dell’INGV sono gestiti dalle Sezioni. Il duplice compito di ricerca e sorveglianza rende unico il patrimonio degli osservatori gestito dall’INGV. Per mezzo di esso l’INGV è impegnato nel raggiungimento di standard di misura sempre più elevati, al fine di comprendere i processi attivi nel pianeta e di rispondere alla società con crescente prontezza, chiarezza ed efficacia.

L’INGV gestisce una rete di osservatori geomagnetici permanenti per il monitoraggio delle variazioni del campo magnetico terrestre, e una rete di osservatori ionosferici per il monitoraggio e studio dell’alta atmosfera ionizzata, cui si affiancano stazioni per la misura delle scintillazioni ionosferiche, dell’ozono stratosferico, della concentrazione di composti chimici nella media atmosfera (ad esempio H2O e O3 ) e del contenuto colonnare di vapor acqueo. Gli osservatori geofisici sono distribuiti sul territorio nazionale, nell’area mediterranea, nella regione polare Nord (Svalbard, Groenlandia), nella regione polare Sud (Concordia e Stazione Mario Zucchelli, Stazione SANSA e Stazione EACF), ed in Sud America (Argentina).

● Osservatori multidisciplinari sottomarini (EMSO)

EMERGENZE VULCANICHE

Attività eruttiva stromboliana ed effusiva al Nuovo Cratere di Sud-Est, ripresa da Zafferana Etnea (24 aprile 2012). A destra, il campanile della chiesa madre Santa Maria della Provvidenza (foto di Marco Neri). Nella Primavera del 2012, gli episodi eruttivi a carattere esplosivo-stromboliano, anche violento, prodotti dall’Etna sono stati molteplici .

Durante situazioni di crisi o emergenza vulcanica le attività realizzate dall'Istituto, e in particolare quelle degli Osservatori vulcanologici, si intensificano. L'incremento delle attività e del personale coinvolto è funzione del livello di attività osservato o atteso al vulcano e segue le procedure e i protocolli in essere presso gli Osservatori e previsti dagli accordi vigenti con il Dipartimento della Protezione Civile nazionale (DPC) e le altre autorità di protezione civile regionali e territoriali.

In questi periodi particolari, le attività si concentrano su l'organizzazione e messa in opera di interventi di potenziamento dei sistemi di monitoraggio e osservazione permanente tramite il dispiegamento di stazioni mobili (e.g. stazioni sismiche, geodetiche e/o multiparametriche con l’integrazione di microfoni infrasonici e radiometri), eventualmente anche in collaborazione con i gruppi operativi previsti in caso di emergenza sismica. Vengono potenziate le attività di analisi e interpretazione dei dati strumentali e delle osservazioni di campagna raccolte anche ai fini di predisporre appropriati scenari attesi o valutazioni di pericolosità. Allo stesso tempo, vengono potenziate anche le attività di comunicazione e informazione verso il pubblico, sia tramite il portale web istituzionale che attraverso i diversi canali social. In casi di particolare gravità vengono infine insediate specifiche Unità di Crisi con l'obiettivo di supportare e rafforzare l'azione dell'Osservatorio vulcanologico di competenza attraverso contributi provenienti da altre Sezioni dell'Istituto o da altre istituzioni.

I dati e le osservazioni raccolte dalle reti di monitoraggio, insieme alle valutazioni di pericolosità elaborate dall’INGV vengono tempestivamente trasmessi, secondo procedure concordate, al DPC, alle strutture regionali di protezione civile, alle Prefetture competenti e agli altri Centri di Competenza eventualmente coinvolti.

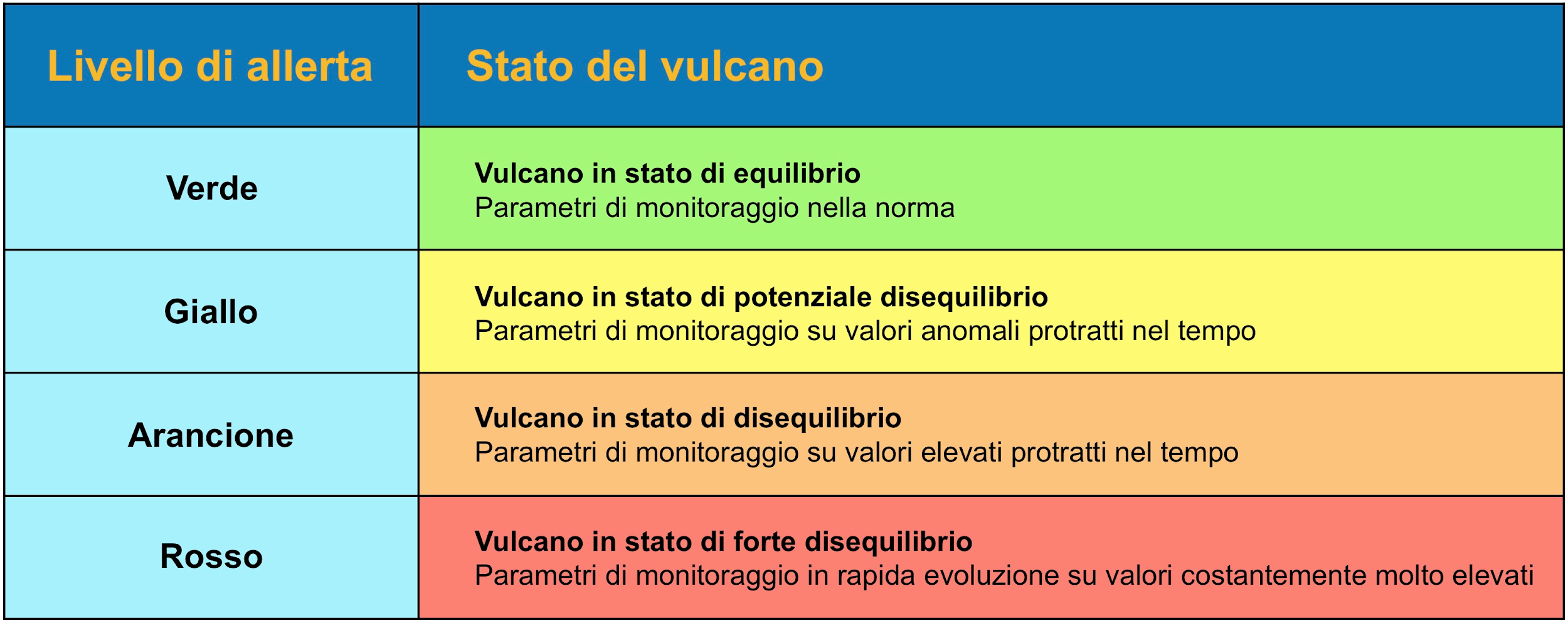

Sulla base di queste informazioni, il Dipartimento di Protezione Civile definisce il livello di allerta da assegnare al vulcano. Il sistema di allertamento che il DPC ha predisposto, in collaborazione con lo stesso INGV e con altri Centri di Competenza, esprime in modo qualitativo lo stato di attività del vulcano e la sua possibile evoluzione, contemplando gli scenari plausibili e la loro rilevanza, a scala locale o nazionale.

Lo schema generale riportato qui sotto descrive i livelli di allerta previsti, in funzione del progressivo allontanamento del sistema vulcanico da una condizione di equilibrio, che idealmente non comporta pericolo. Occorre comunque tenere presente che alcune fenomenologie vulcaniche sono del tutto imprevedibili e che pertanto, anche con il livello di allerta Verde, il rischio non è mai da considerarsi nullo. Per maggiori informazioni si veda il seguente link del Dipartimento della Protezione Civile:

http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-vulcanico/attivita

CENTRO DI CALCOLO

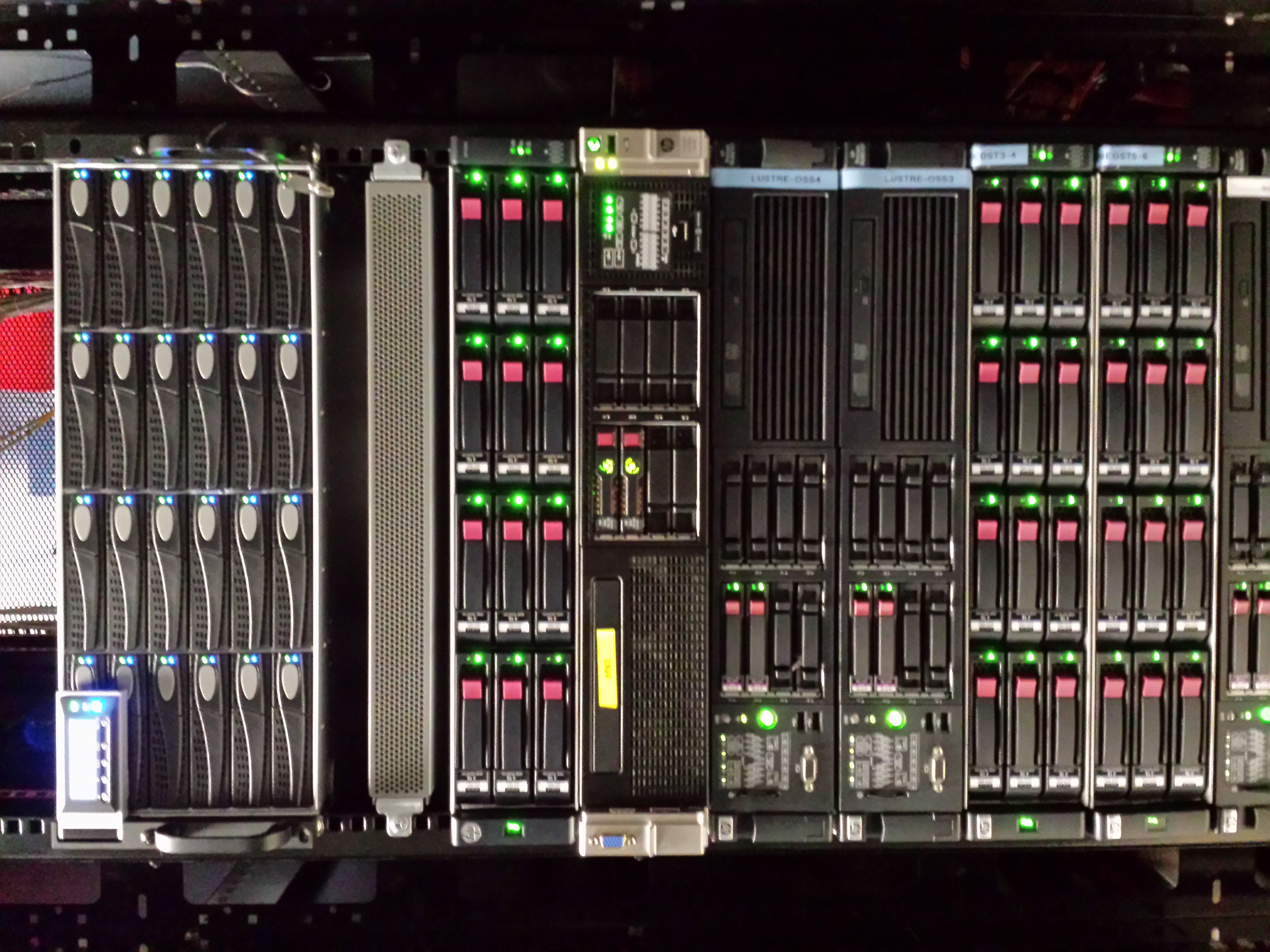

L'infrastruttura di Calcolo scientifico e Sistemi Informatici è uno dei principali strumenti tecnologici disponibili all'interno dell'Istituto a supporto di tutte le sue attività. In essa confluiscono infatti le competenze necessarie alla progettazione, alla gestione ed allo sviluppo dei sistemi informatici necessari per:

-

i servizi informatici di base e la connettività sia interna che esterna all'Istituto;

-

la conservazione, l’aggiornamento e l'accessibilità delle Banche Dati prodotte dalle Reti di Monitoraggio ed Osservazione e dai Laboratori Analitici;

-

lo sviluppo e l’operatività dei sistemi di calcolo ad alte prestazioni High Performance Computing (HPC) per simulazioni numeriche e analisi dati, sia per attività di ricerca che a supporto delle attività di servizio.

-

lo sviluppo, l’aggiornamento ed il mantenimento di software HPC specializzato per la ricerca geofisica e vulcanologica e per i servizi di sorveglianza e monitoraggio.

L’infrastruttura si occupa inoltre di:

-

promuovere, all’interno dell’INGV, l'utilizzo di nuove tecnologie hardware, software e middleware per il calcolo, lo storage, l’analisi e la visualizzazione dei dati scientifici;

-

promuovere le politiche europee di Open Science, attraverso l’adozione di approcci open-source, la formazione del personale, la condivisione delle esperienze e delle competenze in ambito HPC e Big Data;

-

promuovere la partecipazione dell’INGV ai programmi di ricerca Nazionale ed Europea in ambito HPC e Big Data e facilitare l’interazione con i grandi centri di calcolo in ambito PRACE ( Partnership for Advanced Computing in Europe);

-

promuovere e sviluppare collaborazioni con centri di calcolo su scala nazionale ed europea e con provider commerciali di servizi di cloud computing, anche attraverso la stipula di contratti o convenzioni, per garantire l’accesso on-demand a risorse di calcolo di larga scala.

EMSO

EMSO, European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory,

è un’infrastruttura di ricerca pan-europea che ha l’obiettivo di promuovere l’esplorazione gli oceani e mari che circondano l’Europa e la migliore comprensione dei fenomeni che avvengono in ambiente oceanico profondo al fine di contribuire a spiegare il ruolo che questi fenomeni hanno nella dinamica del Sistema Terra.

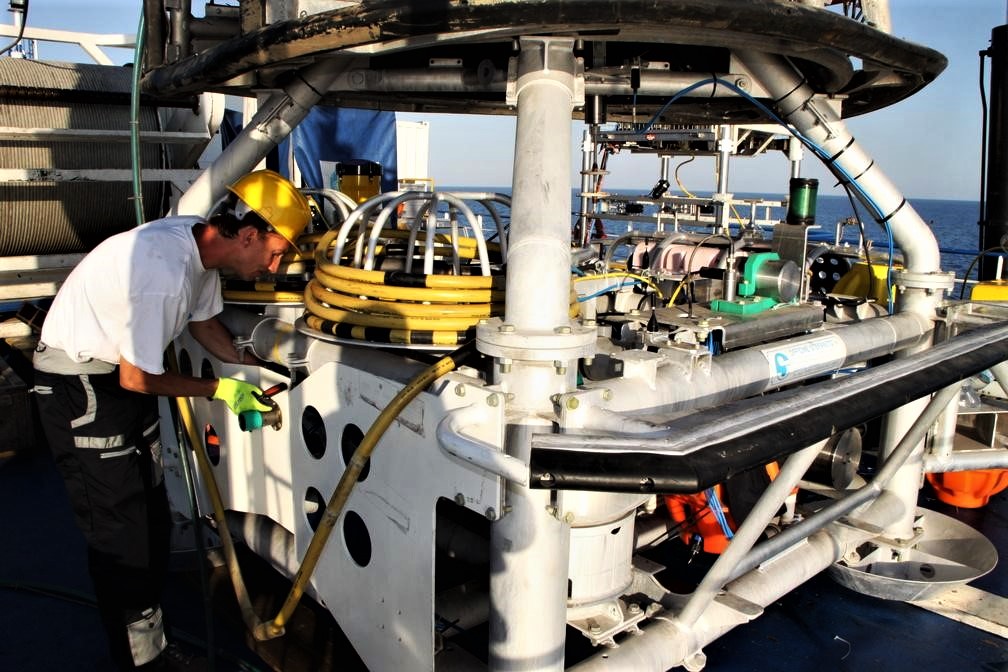

EMSO è un sistema di infrastrutture regionali (Regional Facilities) le cui piattaforme osservative sottomarine sono disposte in siti strategici intorno all’Europa, dal Mar di Norvegia, all’Atlantico, al Mediterraneo fino al Mar Nero. Le piattaforme, disposti sul fondo del mare e lungo la colonna d’acqua, sono equipaggiate con sensori che acquisiscono in modo continuo misure biogeochimiche e fisiche importanti per la comprensione dei fenomeni che caratterizzano l’ambiente marino profondo incluse le interazioni tra idrosfera, geosfera e biosfera.

I grandi temi ambientali cui EMSO si rivolge sono:

• Cambiamenti climatici

• Dinamica degli oceani (es. contenuto di calore degli oceani, acidificazione, processi biogeochimici, ecc)

• Stato e possibili evoluzioni degli ecosistemi marini

• Innesco ed evoluzione dei Geohazard in ambiente marino (es. terremoti, eruzioni sottomarine, maremoti, emissioni di gas sottomarino, ecc)

L’infrastruttura EMSO è concepita per offrire:

• accesso a dati acquisiti e validati;

• accesso di utenti scientifici e industriali alle piattaforme osservative per la sperimentazione di dispositivi e software;

• accesso ai laboratori di sviluppo e gestione delle piattaforme osservative;

• servizi per la formazione specialistica (es. training e workshop)

• servizi di divulgazione sulle tematiche ambientali a cui si rivolge.

Le competenze che EMSO mette a disposizione degli utenti coprono un ampio spettro di discipline grazie alla condivisione delle competenze e risorse della sua comunità scientifica.

EMSO è presente fin dal 2006 tra le infrastrutture di ricerca europee della Roadmap di ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), e nel Settembre del 2016 la Commissione Europea ha riconosciuto ad EMSO lo status di ERIC, European Research Infrastructures Consortium, formalizzando quindi la nascita del “soggetto legale” EMSO ERIC con sede legale presso l’INGV, che coordina l’infrastruttura.

Nove sono ad oggi i Paesi Soci del Consorzio Europeo: Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna e Norvegia.

I principali istituti di ricerca ed università italiane impegnate nel settore delle scienze marine (CNR, ENEA, IIM, INFN, INGV, ISPRA, OGS, SZN, CoNISMa) hanno sottoscritto nel 2015 un accordo di collaborazione costituendo la Joint Research Unit (JRU) EMSO-Italia, coordinata dall’INGV. L’obiettivo della JRU è di coordinare la partecipazione italiana alle attività di EMSO ERIC attraverso il rafforzamento della presenza di Regional Facilities italiane e delle capacità di offrire servizi scientifici e tecnologici di alta qualità.