L’analisi dei dati registrati dalle stazioni sismiche durante la frana che ha colpito l’isola di Ischia nel 2022 fornisce nuove prospettive per lo sviluppo di sistemi di allerta precoce in caso di eventi geologici potenzialmente distruttivi

A tre anni dalla frana di fango che il 26 novembre 2022 colpì la località di Casamicciola, sull’isola di Ischia, uno studio ha dimostrato come le reti strumentali normalmente utilizzate per studiare terremoti e vulcani possano rivelarsi fondamentali anche per analizzare la dinamica di eventi potenzialmente distruttivi come le frane e per pianificare sistemi di allerta precoce.

Il lavoro, dal titolo “Tracking the November 26, 2022, Casamicciola debris flow through seismic signals (Ischia, southern Italy)”, è stato condotto da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dell’Università di Camerino e ha analizzato l’imponente frana di fango, innescata da piogge eccezionalmente intense, che il 26 novembre 2022 ha interessato Casamicciola causando 12 vittime e l’evacuazione di più di 200 persone, oltre a danni diffusi a edifici e infrastrutture.

“Il nostro studio rappresenta uno dei pochi casi documentati in cui lo scuotimento ad alta frequenza e le variazioni di inclinazione del suolo prodotti da un evento naturale di questo tipo siano stati registrati e studiati”, spiega Stefania Danesi, prima ricercatrice dell’INGV. “I dati registrati dalle stazioni sismiche permanenti dell'INGV hanno infatti evidenziato il distacco e l’evoluzione del flusso fin dai primi istanti, consentendo di ricostruire le diverse fasi della frana”.

“L’analisi delle forme d’onda sismiche ci ha permesso di localizzare nel tempo e nello spazio le origini dei distacchi multipli e di stimare sia la massa del materiale mobilizzato sia la velocità istantanea di propagazione del flusso (tra i 10 e i 15 metri al secondo al momento dell’impatto con gli edifici), oltre alle dimensioni dei massi più grandi, che raggiungevano i 3 metri di diametro”, aggiunge Stefano Carlino, ricercatore dell’INGV. “Le pressioni di impatto calcolate risultano coerenti con i danni osservati nell’area di Celario, dove la frana ha causato i risentimenti maggiori”.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica ‘Landslides’, mette in evidenza il potenziale delle reti multiparametriche come base per futuri sistemi di allerta precoce. Secondo gli autori, infatti, l’installazione di una rete dedicata di sismometri e tiltmetri in questo versante dell’isola di Ischia potrebbe garantire una finestra di alcune decine di secondi tra l’innesco del fenomeno e il suo impatto nelle aree abitate, tempo prezioso per l’attivazione di sistemi di allarme. In particolare, considerate le dimensioni relativamente ridotte del fronte delle frane che interessano l’area, questi tempi consentirebbero l’attuazione di procedure di evacuazione della popolazione maggiormente esposta.

“Il nostro lavoro evidenzia come i metodi sismologici consentano di seguire dinamicamente l’evoluzione di frane potenzialmente catastrofiche e di ottenere informazioni quantitative utili per la mitigazione del rischio. In un contesto di cambiamento climatico, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti, disporre di reti di monitoraggio dedicate potrebbe essere un passo significativo per garantire una maggiore sicurezza delle comunità più esposte a questo tipo di rischio”, conclude Nicola Alessandro Pino, Professore ordinario della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università di Camerino.

Link utili:

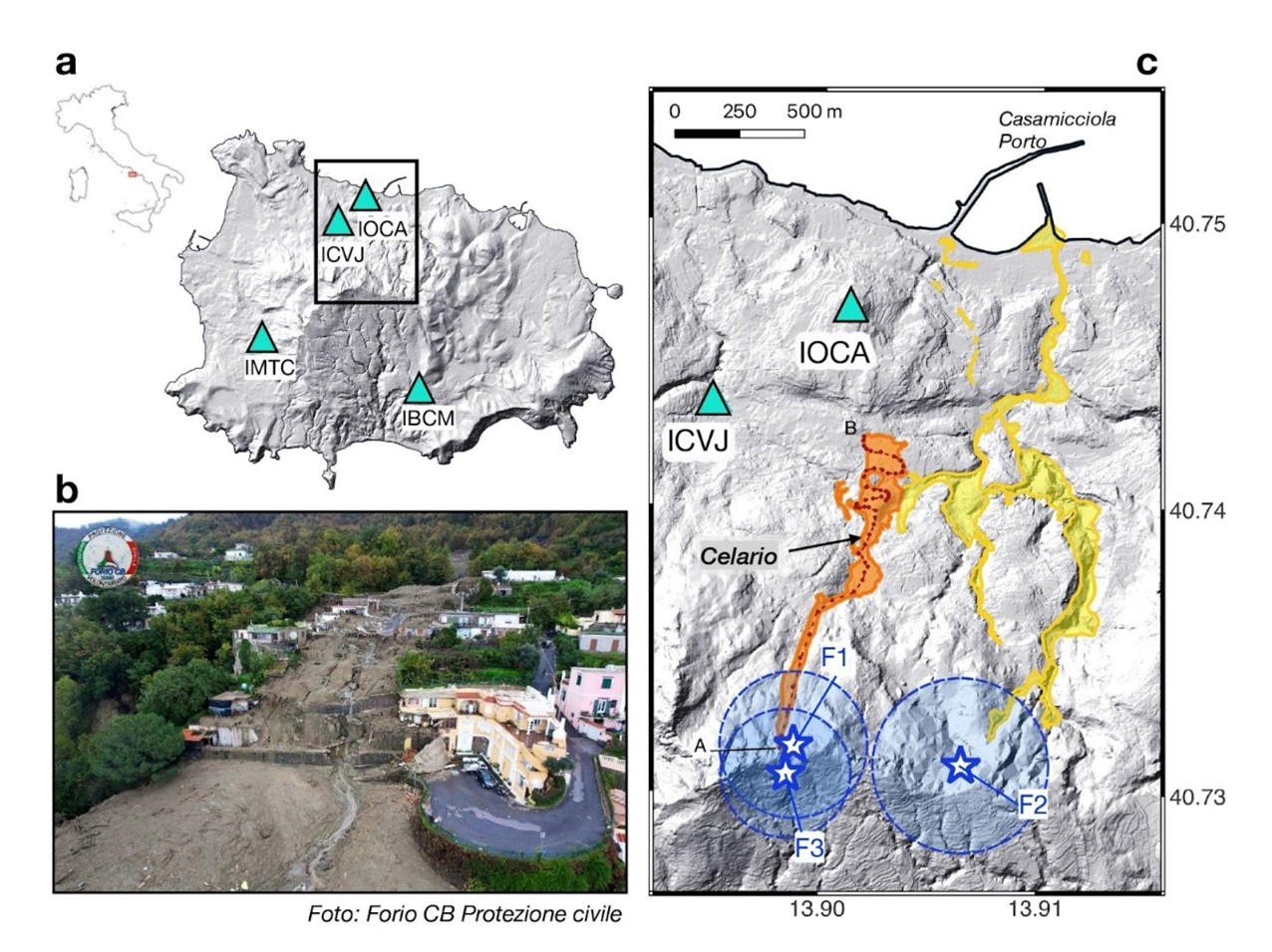

Figura 1: Quadro generale. a) Topografia dell'isola di Ischia. I triangoli azzurri indicano le stazioni sismiche della Rete Sismica Nazionale che hanno registrato la frana. Il riquadro nero delimita il perimetro dell'area c). b) La colata di fango all'impatto sugli edifici. La foto, dell’associazione Forio CB Protezione Civile, è tratta dal sito https://www.chiesaischia.it/comunicato-emergenza-2022/. c) Zoom sull'area colpita. Il poligono giallo/arancione è l'area invasa dalla colata, rilevata da Copernicus. Lungo il ramo arancione sono stati i danni più importanti, in particolare nell'area Celario. La linea tratteggiata e i puntini rossi segnano il percorso effettivo della frana, utilizzato per la modellazione, dall'origine (A) al punto di massimo avvicinamento alla stazione di IOCA (B). Le stelline sono le localizzazioni sismiche dei 3 successivi distacchi di frana (F1, F2, F3), con le relative incertezze.

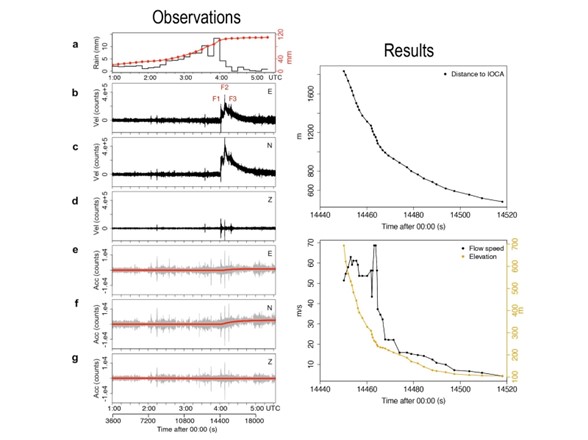

Figura 2: Dati osservati e risultati. A sinistra, dati osservati. L'asse del tempo, comune a tutte le misure, è espresso in orario UTC e in secondi dopo la mezzanotte. a) Misura di pioggia, in mm, registrata ogni 10 minuti al pluviometro di Monte Epomeo (linea nera) e cumulativa (linea rossa). b) - d) Velocità del suolo osservata alla stazione sismica di IOCA, nelle componenti orizzontali e verticale. F1, F2, F3 sono i segnali di 3 successivi distacchi di frana. e) - g) Accelerazione del suolo (in grigio) osservata alla stazione sismica di IOCA nelle componenti orizzontali e verticale. In rosso, lo stesso segnale di accelerazione filtrato a lungo periodo. A destra, risultati. Distanza del fronte di frana da IOCA, al passare del tempo, ricavata dalla modellazione. Variazione della velocità di avvicinamento del fronte di frana (nero) al passare del tempo, e quota topografica corrispondente (arancione) misurata sul percorso effettivo della frana.